يقوم بين دوستويفسكي ومصيره صراع لا يتوقف، نوعٌ من العداوة المفعمة بالمحبّة. فمصيره يزيد جميع ضروب الصِّراع على نحوٍ مؤلم، ويباعد مباعدة شديدة بين المتناقضات عنده على نحوٍ مؤلم إلى درجةِ التمزّق؛ فالحياة تؤلمه لأنها تُحبه، وهو يُحبها لأنها تمسّه مساً بالغ القوة، ذلك لأنَّ هذا الرجل ذا الحكمة المتناهية يتعرّف في المعاناة على أقوى إمكانية للشعور.

كان دوستويفسكي مؤمنًا إيمانًا تامّاً بمصيره، وخاضع بكل إرادته للقوة اللانهـائية (الله)، لذلك نجده كلما ازداد سقوط جسده عمقاً زاد تحليق إيمانه علوّاً، وكلما ازدادت معاناته إنسانًا ازدادت سعادته في معرفةِ معنى معاناة العالَم وضرورتها. ”وهكذا تتحوّل كل لعنة عنده إلى برَكة، وكل حطٍّ من قدرهِ إلى رفع له، وفي سيبيريا يؤلف، والأغلال في قدميه، نشيدًا إلى القيصر الذي حكمَ عليه بالإعدام وهو بريء!“.

ومن عجائبِ هذا المخلوق أنه مع كلِّ ألمٍ يصيبه ينتج في روحهِ المفتوحة حبّاً جديدًا للألم، وظمأ متلمِّظاً لا يرتوي بضربةٍ كالسياط. وإذا ما ضربه القدر ضربة قاسية تنهَّد منهارًا ينزف دماً وشوقًا إلى ضرباتٍ جديدة شديدة! وكل برق يصيبه يلتقطه ويحوّل ما يمكن أن يحرقه إلى نارٍ روحية ووجدٍ إبداعي.

وفي ذلك القرن الذي يُحب العبث بالرموز، ثمة برق مشابه يمسّ أديبًا آخر هو أوسكار وايلد. ويسقط كلا الأديبين، وهما كاتبان لامعان، ذات يوم، من جوِّ حياتهم المدني إلى هوّةِ السِّجن. ولكن الأديب وايلد يُسْحَق في هذا الامتحان كما تسحق الأشياء في هاون، أما الأديب دوستويفسكي فيتشكل من هذا الامتحان كما يتشكل الفلز في البوتقة النارية. وايلد يشعر بالاحتقار والفظاعة من ذلك الحمام الذي في سِجن رينج حيث يُفرض على جسدهِ النبيل أن ينغمس في الماءِ الذي دنّسه سجناء آخرون. وهكذا تهتز طبقة النبلاء في فزعٍ شديد من الاندماج الجسدي مع الأدنياء. أما دوستويفسكي؛ ذلك الإنسان الذي تجاوز كل الطبقات، فتشتعل هذه الوضاعة أمامه بروحٍ سُكري بالقَدر، ويتحوّل الحمام القذر نفسه إلى مطهر لكبريائه! لذلك نجد أن وايلد ينتهي عندما يخرج من السِّجن، أما دوستويفسكي فلا يبدأ إلا حين يخرج من السِّجن. وهكذا؛ يحترقَ وايلد في اللهيب نفسه الذي شكّل دوستويفسكي.

لدى دوستويفسكي قدرة عجيبة على قلبِ ألوان المعاناة إلى سعادةٍ ونصر، وذلك بسببِ الأمان الداخلي الذي يظفر به؛ فسيبيريا، والأشغال الشاقة، وحمّى المقامرة، والإدمان، والتهتك، كل أزمات وجوده هذه تصبح في فنِّهِ مثمرة بفعل قدرته العجيبة على قلبِ القيَم. ومعلوم بأنَّ ”الفنان لا يستخرج أكثـر حقـائقه التهـابًا، ومعارفه الأخيرة، دائمًا، إلا من أخطرِ أغوار طبيعته، كما يستخرج الناس أنفس معادنهم من أكثرِ أعماق المناجم ظلمه“.

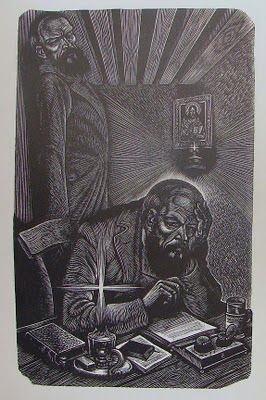

كانَ مريضًا، لقد زُرع في جسدهِ أخطر الآلام، رمز للموت رهيب؛ ألا وهو الصَّرَع. كان مصابًا بالصرعِ طوال كل الأعوام الثلاثين من حياتهِ الفنية. فأثناء انهماكهِ في العمل، وفي الشارع، وأثناء الحديث، بل في النوم، تنشِبُ يد ”الشيطان الحانِق“ مخالبها حول حلقومه وتطرحه أرضًا على نحوٍ مفاجئ والزبد يغشى فمه حتى ينزف جسده في الحالِ دماً. وهنا وقفة تأمُّل؛ كل هذه الأعمال الخالِدة التي تثبُتُ للأيام قد خرَجت من أعضاء واهية متداعية ومن أعصاب مرتعشة مضطربة اضطرابًا لاهبا!

ظلّت مِحنته هذه وفية له حتى ساعته الأخيرة. غير أن الغريب في الأمر أنّ المعذَّب دوستويفسكي لا يثور قط بكلمةٍ واحدة على هذا الامتحان. ولا يشكو قط من عجزهِ كمـا يشكـو بيتهوفن من صممه، وبايرون من قدمه القصيرة، وروسو من التهاب المثانة، بل لم يروِ أحدًا عنه قط أنه بحث يومًا بحثًا جدياً عن علاج لذلك. لا أدري إن كانَ يحق لنا أن نقول أنه أحبّ ألمه؟ وبهذا الحُب الغريب استطاع أن يتجاوز الحدود اللانهائية لمأساته. قال مرة بعد لحظةِ صرَعٍ جعلته بين السماءِ والأرض: ”إنكم، أيها البشر الأصحاء، لا تُدركون ولا تتصورون أي شعور بالنشوةِ يتغلغل في نفسِ المصاب بالصرَع قبل سقوطه بثانية واحدة. ولستُ أعرِف أبدًا هل كانت مدرسة النشوة هذه تدوم ساعات، ولكن صدقوا أنني لا أودّ أن أستبدل بها نعيم الحياة كله!“.

كانَ عندما يدهمه الصرَع يسقط على سريره محطّم الأوصال، ولا يطاوع لسانه صوته، ولا يده القلم، ويصد نفسه في سأم واكتئاب عن كل مجتمع. هكذا تتحطم قدّاسة المخ الذي كان يضم آلاف التفاصيل في اختصارٍ متناسق منسجم، وماعاد قادرًا على تذكر أقرب الأشياء إليه. وذات مرة، بعد نوبة أصابته بينما كان يكتب رواية «الشياطين» يشعر وقد تولّاه الفزع أنه ماعاد يعي شيئاً من كل الأحداث التي ابتدعتها مخيلته، بل نسي حتى اسم البطل، وبعد لأيٍ يدخل من جديد حياة الصياغة والتشكيل، ويدفع ألوان الرؤيا التي اعتراها الوهن، بإرادة عنيدة من جديد إلى اتقاد كامل، إلى أن ترديه نوبة جديدة. وهكذا نشأت كل رواياته الأخيرة، أكثر رواياته شموخًا، والخوف من الصرع وراءه، وبقية طعم الموت المُرّ على شفتيه، مكدودًا من المِحنة والحرمان.

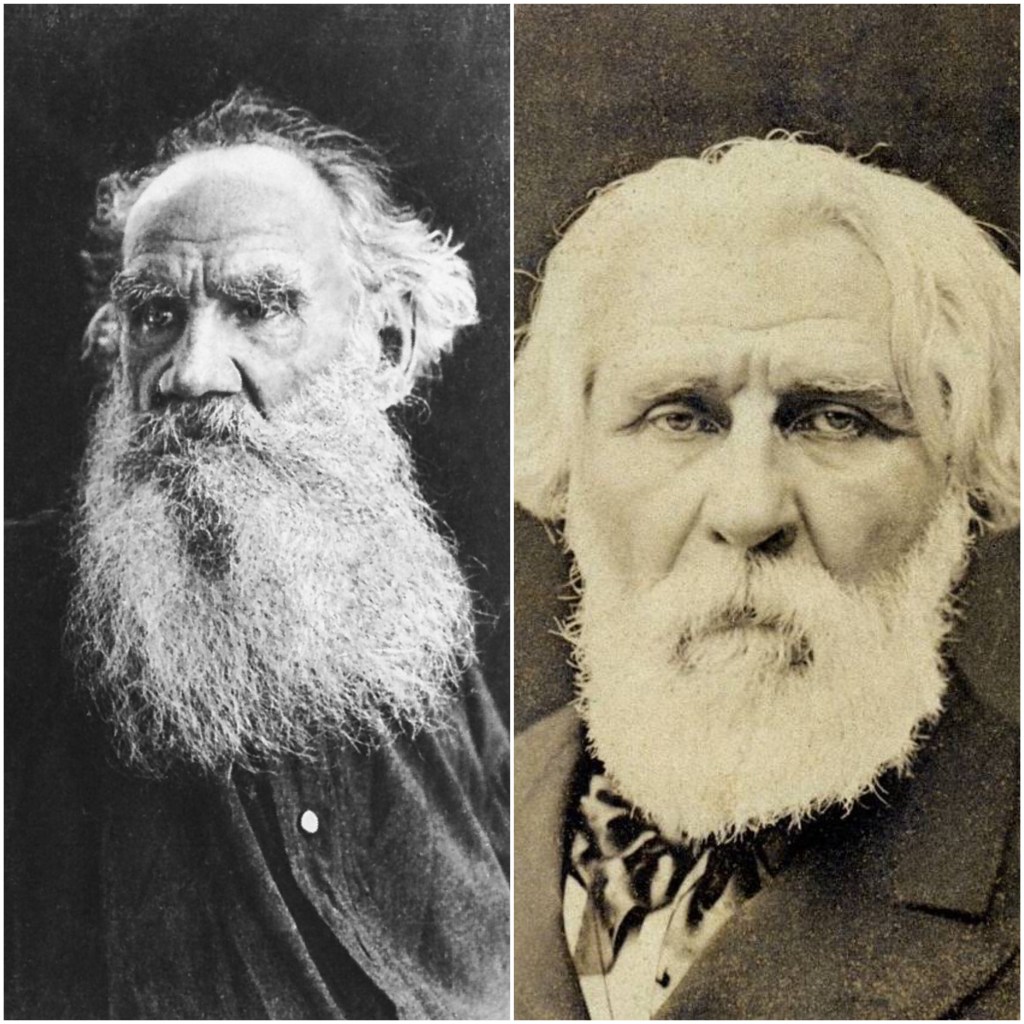

على هذا الشفير القائم بين الموت والجنون يتصاعد إبداعه شموخًا نحو الأعالي وهو يسري آمنًا في ظلمةِ الليل، ومن هذا الموت المستمر تنشأ لهذا المبعوث من الموتِ تلك القوى الخارقة التي تمكِّنه من التشبث بالحياةِ في رغبةٍ شديدة ليستخرج منها بالضغط أقصى ما فيها من القوة والعاطفة الجامحة. لهذا المرَض، ولهذا الشقاء يدين دوستويفسكي بعبقريته بمقدار ما يدين بها تولستوي لصحته. ”فقد حلّقت به إلى حالات الشعور المركّز التي لا تُتاح للحس العادي، ومنحته نظرة خفية إلى العالم السفلي للشعور، وإلى ممالك الروح البرزخية“.

من يعاني الموت على نحوٍ مستمر في الحياة فهو يعرِف فزعًا أقوى وأعظم من فزع الإنسان العادي، وهو يحس في السباحةِ اللاجسدية في الهواء، بمتعةٍ أعلى من متعة جسد لم يغادر الأرض القاسية قط. هكذا كان دوستويفسكي؛ يتمثل عنده مفهوم السعادة في التمزّق. لذلك لا تتسم سعادة أبطاله بشيء من البهجة المصعدة، بل تتألق وتشتعل كالنار، وترتعد من الدموعِ الحبيسة المكفكفة؛ وتضيق أنفاسها من الخطر.

دوستويفسكي لم يكن يريد أن يعرف الحياة معرفة ممتازة بل يريد فقط أن يُحِس بها. ولم يُرِد أيضًا أن يكون سيّداً لمصيره بل عبدًا متعصباً له. وعلى هذا النحو وحده استطاع أن يصبح أكثر الناس إحاطة بكل ما هو إنساني، من حيث كونه ”عبد لله“ وأكثر الناس استسلامًا.

لم يكن دوستويفسكي يُحِب شخوصه إلا بقدرِ ما تعاني. كل شخصياته في سيرٍ دائم وسريع عبر الحياة، قلوبهم طفولية ورغباتهم طفولية، إنهم يريدون كل شيء بقوة فائقة، الخير والشر، الحار والبارد، القريب والبعيد. متعطشون إلى القتلِ من الرغبةِ إلى الندم، ومن الندمِ إلى الفعل من جديد، ومن الجريمةِ إلى الاعتراف، ومن الاعتراف إلى الوجد، ولكنهم يمضون في طريقهم مجتازين كل مكان إلى رمقهم الأخير، إلى أن يخرّوا منهارين، والزبد على شفاههم، أو إلى أن يرديهم إنسان آخر.

يا لهذا الظمأ إلى الحياة في كل فرد. إنها أمة فتية بأسرها، بشرية جديدة تتلمظ جوعًا إلى العالم، إلى المعرفة، إلى الحقيقة. ألا فابحثوا لي، وأروني إنسانًا في عملِ دوستويفسكي يتنفس بهدوء، ويلقي عصا الترحال، وقد بلغ هدفه! لا أحد، ولا فرد واحد! فكلهم يتجه في هذا السياق الجنوني إلى الأعلى وإلى الأسفل. نعم؛ هكذا كان أبطال دوستويفسكي، إنهم المتألمون الكبار الذين يتسمون بوجوه مقطبة، ويعيشون في الحمّى، في التشنج والنوبات. لذلك سمَّى فرنسي كبير عالَم دوستويفسكي «مستشفى للمرضى العصبيين!».

ولا يُلام، إذ تولاه الذعر من هذا الجوِّ الكدر نوعًا ما! «حجرات الحانات المفعمة ببخار البراندي، وزنزانات السِّجـن، والزوايا في مساكن الضواحـي، وأزقة المواخير والمقاصف، والقاتل الذي يرفع يديه الملطختين بدم ضحيته، والسكير وسط ضحك المستمعين، والفتاة ذات البريق الأصفر تحت ضوء الزقاق الخافت، والطفل المُصاب بالصَّرع وهو يتسوّل عند زوايا الشوارع، والقاتل ذو الجرائم السبع في عقوبةِ الأشغال الشاقة في سيبيريا، والمُقامر وقد تعاورته قبضاته شركائه، وروجوشين منطرحًا كالحيوان أمام حجرة مُغلقة، واللِّص الشريف الذي يموت على السرير القذر».

يا له من عالمٍ سفلي للشعور، ويا له من جحيمٍ للأهواء الجامحة! ألا ما أشد مأساوية هذه البشرية، وما أعجب هذه السماء الروسية الرمادية المُنخفضة الدكناء أبدًا فوق هذه الشخصيات، وما أغرب هذه الظلمات التي تغشى القلب والعاطفة! إنها أراضي البؤس، وصحاري اليأس، ومَطهر بلا رحمة أو عدالة.

ألا ما أشد ظلمة هذه البشرية، وهذا العالم الروسي، وما أشد ما ينطويان عليه من الاضطرابِ والغربة والعداوة أول الأمر. إنَّ هذا العالم ليبدو وقد طغى عليه فيض من الآلام، وإن هذه الأرض لتبدو، كما يقول إيفان كارمازوف حانقًا: ”غرقى بالدموع حتى أعمق نواة فيها“. ولكن الضوء الفِكري يخترق بشعاعه المادة الفجة القاتمة مثلما يبدو محيا دوستويفسكي لدى النظرة الأولى قاتماً طينياً كئيباً فلاحيا، ثم يضيء بريق جبينه، وهو يشرق فوق الاستسلام، العنصرَ الأرضي في ملامحه وينير أعماقه بالإيمان. ويبدو عالم دوستويفسكي وكأنما قُدَّ من الألم وحده.

الإنسان في أعمال دوستويفسكي يكافح من أجلِ حقيقته الأخيرة، من أجل أناه الإنسـانية الشاملة. كل واحد من أبطاله يسأل نفسه: من أنا؟ وما مقدار أهميتي؟ إنه يبحث عن نفسه، بل عن ذروة كيانه فيما لا توقف فيه ولا مكان ولا زمان له. يريد أن يعرف نفسه من حيث هو الإنسان الذي يكونه أمام الله، وهو يريد أن يعترف ويؤمن.

شخصياته تَبرز كأنما ينشق عنها جدار من البؤسِ والظلام، إنها لا تقوم حرَّة واضحة المعالم في عالمٍ واقعي، بل في لانهائية من الشعور. . وجوّه عالم أرواح لا طبيعة، وليس عالمه إلا البشرية وحدها. لن تجد في صفحاتِ مؤلفاته التي تبلغ عشرين ألفًا وصْفاً يتضمن أن واحدا من شخصياته يقعد أو يأكل أو يشرب، بل يشعرون أو يتكلمون أو يكافحون، فحسب، هكذا دائمًا. هم لا ينامون ولا يقر لهم قرار، ويفكرون دائمًا، ولا يكونون قط غائبين عن الوعي كالنباتات والبهائم والمتبلدين، بل تجدهم دائمًا في حركةٍ وهيجان وتوتر، هم أيقاظ، بل في حالة فوق اليقظة.

شخصيات دوستويفسكي مشبعة حتى أعمق كيانها بعلمِ النفس، لهذا قال نيتشه ذات يوم: ”دوستويفسكي هو الوحيد الذي أفادني في علم النفس” أو قال: ”هو عالم النفس الأوحد الذي تعلمت منه كل شيء”.

الإبداع عند دوستويفسكي وَجْدٌ وعذاب وتمزُّق، إنه متعة مصعدة إلى درجةِ الألم، وألم مصعد إلى درجةِ المتعة. وقد كتب وهو في الثانية والعشرين مؤلفه الأول «فقراء الناس» أو «المساكين» من خلال الدموع، ومنذ ذلك الوقت أصبح كل عمل عنده أزمة ومرَضا. ويقول: ”إني لأعمل بصورةٍ عصبية وسط العذاب والهموم، وعندما أعمل وأنا مرهق فأنا مريض مرضًا جسديا أيضًا“. وبالفعل كان الصَّرَع يتغلغل بإيقاعه المحموم الملتهب، وعوائقه الغامضة المظلمة في أدق ذبذبة في عمله.

دوستويفسكي لم يكن يعمل على رواياتهِ في هناءةٍ وهدوء، بل كان مثل «حصان البريد العجوز»، لذلك كان يصرخ ويقول: ”ألا ليتهم يرون في أي حالةٍ أعمل، إنهم يطلبون مني أعمالا ممتازة لا يشوبها شائبة، وأنا مرغم على السرعة بسبب المِحنة المتناهية في المرارةِ والبؤس“. ويشتم تورجينيف وتولستوي اللذين يستطيعان أن يدبجا السطور وينسقاها وهما قاعدان على أملاكهما في دَعة، واللذين لا يحسدهما على شيء سوى ذلك.

كان يظل تحت وطأة المحنة ساعات يعمل في صياغة الصفحات المختلفة بصورةٍ مستعجلة، ويتلف رواية «الأبله» مرتين على الرغم من أن زوجته تتضور جوعاً ولم يدفع أجر القابلة. ”لقد كانت إرادة الكمال عنده لا نهائية، غير أن المحنة كانت لا نهائية أيضًا“.

ختامًا: هذهِ الترجمة الأدبية كانت تلخيصًا واختصارًا لما كتبه النمساوي المشرَّد ستيفان زفايغ في كتابهِ «بُناة العالم» عن دوستويفسكي. تحدَّث عنه وعن أسلوبه الروائي في مئةٍ وتسعين صفحة، عرضتُ زبدتها لك بعد التلخيص والتهذيب (والزيادة). فأرجو أن تكون ممتعة لك على الأقل إذا لم تجد فيها الفائدة المرجوة. وللفائدة: أنصحك بقراءة ما كتبه سومرست موم عن دوستويفسكي في كتابهِ «روائيون عظام ورواياتهم»، فإنك واجد هناك ترجمة لها نَفَسٌ آخر. تسفايج في ترجمته يظهر الإعجاب العميق بدستويفسكي، أما سومرست موم فإن البُغض طاغٍ على حديثه عنه. وللمهتم أكثر اقرأ «التأرجح على الهاوية» لإيغور فولغين، و«أبي دوستويفسكي» لابنته لوبوف، و«دوستويفسكي» لهنري ترويا. والسلام.