عندما أراد دراسة المتنبي في كتابه الرائع «الرؤوس» قدَّم بعنوان «رأسٌ ضخم»، وهُنا نُعيد تقديم هذا العنوان قبل الحديث عنه، لأنه قمينٌ به.

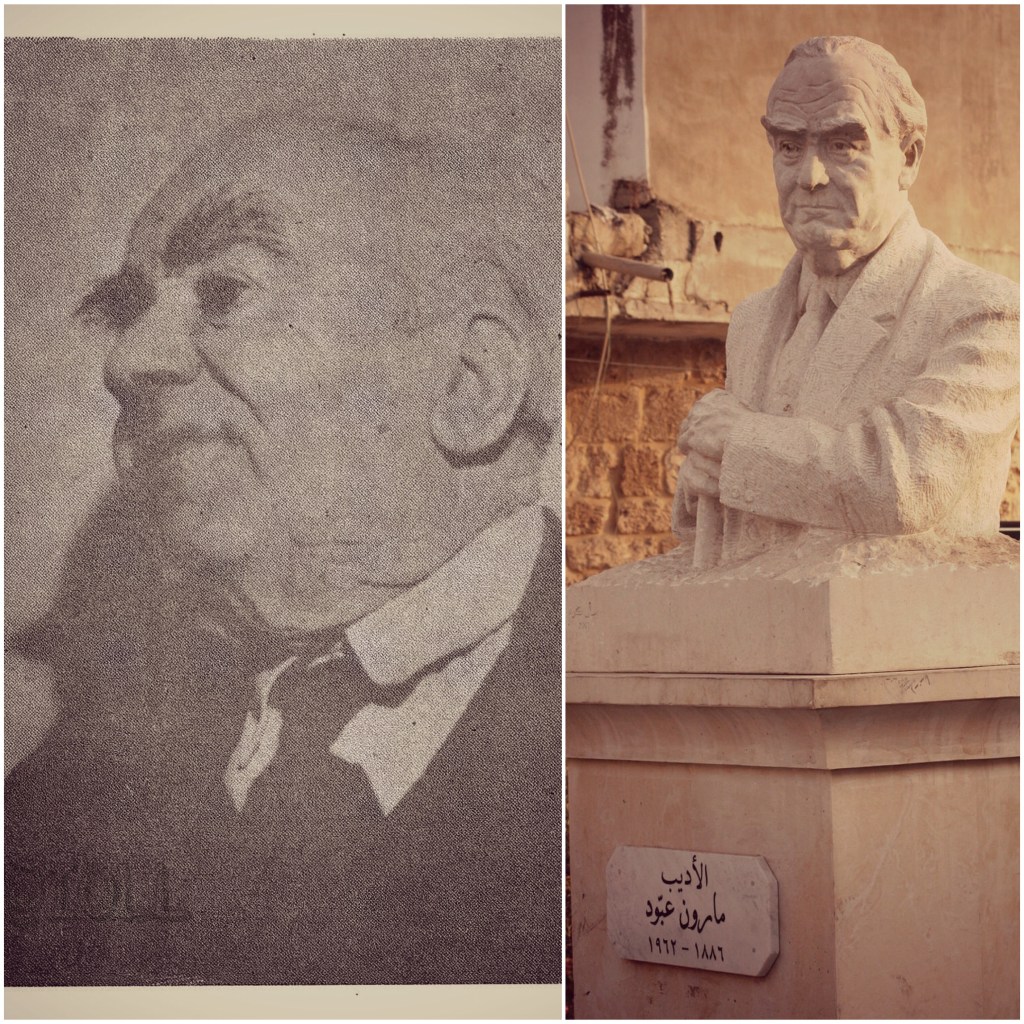

أبو محمد مارون عبود: أديب لبناني نصراني كبير وناقد فذٌّ بصير، أغنى المكتبة العربية بتواليفه البديعة، ودراساته الرفيعة، يقبح بالأديبِ تجاهل اسمه، ولا يحسن بالمتأدِّب مجاوزة رسمه.

أردتُ أن أبدأ بسردِ معلوماتٍ مدرسيةٍ عنه، فلم أجد أوجز وأوفى مما قاله الزِّرِكلي في المجلد الخامس من كتابهِ الأعلام: ”مارون بن عبود (١٣٠٣-١٣٨٢ = ١٨٨٦-١٩٦٢م): أديبٌ لبناني نقّادة عنيف، كثير التصانيف، من أعضاء المجمع العلمي العربيّ بدمشق. مولدهُ بقرية «عين كفاع» بلبنان. تعلَّم بها، وتخرج بمدرسة «الحكمة» في بيروت. عمل في التدريسِ والصحافة (بين سنتي 1906 و 1914)، شارك في إنشاء «جريدة الحكمة» عام (1910)، وأصدر نحو 50 كتاباً من تأليفه تُرجم بعضها إلى أكثر من لغة. وكان خالص العروبة في نزعتهِ: سمَّى ولده محمدًا، وعُرِفَ بأبي محمد، كما سمَّى ابنته فاطمة، وقال على سبيل النكتة: «سميتُ ابني محمدًا، نكاية بوالدي الّذي سماني مارون!»“.

بعد العيشِ في كنفِ مؤلفاته مدّة من الزمن، أدركت حقيقة قول عزّة بشور في مستهل مقاله الذي رثاه فيه عام ١٩٦٢ -وكانت مادة المقال الوفاء- : ”في أصيل الثالث من شهرِ حزيران المنصرم، فوجئ لبنان بوفاة شيخ أدبائه، وزعيم نقّاده، وكبير أئمة بيانه، فوجئ بوفاة مارون عبود، سيّد الحرف ونبي الكلمة في الجيل العشرين، فيا لهول الفاجعة ويا لخسارة الأدب!

لقد كنتَ عظيماً يا أبا محمد، إن اسمك كبير كبير.. ملأ دنيا العرب وشغل الناس فيها. مَن نظم شعراً ورضيت عن شعرهِ افتخر وتباهى، ومن كتبَ نثراً ولم تجرحه بنقدٍ زها وتعالى، ومَن تتلمذ عليك جرّ أذياله على السحبِ تيهاً وافتخارا“.

إي والله، إنَّ هذا القول لحق في حقِّ هذا النقّادة البصير. ثم أقول: يلج القارئ بعد القراءة لمارون عبود إلى عالمٍ من المُتعةِ يصعُب عليه تصويره ووصفه وإن مَلَك خَطابة صعصعة بن صوحان وبلاغة ابن معد سحبان. فأنت تتنقل بخُطًى هادئة بين خمائل البيان الرفيع والأسلوب البديع، والعبارة الساخرة والطرفة النادرة، والنظر العميق والنقد الدقيق. تهجر مع أبي محمد المَلل، ولا يصاولك الكَلل.

ما أدق قول الزِّركلي في ترجمته: ”وكان خالص العروبة“؛ فالعروبة عند أبي محمد لم تكن عِرقاً فقط، بل عقيدة وفكر ولغة. وما أصدق أحمد الجندي في رثائه له بمجلةِ المجمع العلمي العربي: ”كان عربياً في تفكيره، عربياً في عقيدته، تخطّى في خياله التخوم والمعالم فكانت حريّته أثمن شيء عنده، وآراؤه أغلى شيء لديه؛ ينطق بالرأي فلا تأخذه فيه لومة لائم، ويدلي بالفكرة فلا يعوقه عنها عائق“.

ألا ترى ما قاله لابنه في أبياته الشهيرة:

فإذا ما متُّ يا بْني في غدٍ

فاتّبع خطوي تفُز بالأدبِ

وعلى لحديَ لا تندب وقُل

آية تزري بأغلى الخُطَبِ

«عاشَ حرّاً عربياً صادقاً

وطواه اللحد حرّاً عربي»

ولهذا كان يغتم ويهتم لأحوال الأمة التي ينتمي إليها، ولم يقف موقف الخزي كبعض الأدباء الكبار الذين ذكرَ بعض مواقفهم المشينة محمد علي الطاهر في كتابه «ظلام السجن». وإليك شيء من قوله في قصيدته «فلسطين» التي صوّر فيها طغيان الاستعمار وعارضها كثير من الشُّعراء، أشهرهم عمر أبو ريشة:

يا فلسطينُ اصبري لا تجزعي

لكِ أجر الصابر المرتقبِ

حزتِ دون الأرض مجدًا خالدًا

وإليك الله أسرى بالنبي

إلى أن يقول:

يا صلاح الدِّين قم وانظر إلى

شعبك المُضنى طريد الكربِ

قم من القبرِ فقد عوّدتنا

يا صلاح الدِّين طرد الأجنبي

وكان متسامحاً لا يعرِف التعصُّب إلى قلبهِ سبيلا، ولم يكن تسامحه قولاً فقط بل فعلاً وعملا، والدليل الاسم الذي أطلقه على ابنه والكُنية التي يُباهي بها. يقول عزّة بشور في مقاله: ”حاربتَ التعصُّب الديني قولاً وعملا، فأسميت ابنك محمداً، فقامت قيامة الناس عليك، فريق يستهجن ويكفّر، وفريق يوالي وينتصر، وكان أول من قدّر لك هذا العمل فيلسوف الفريكة المرحوم الريحاني، فكتب إليك مستحسناً عملك: «أحسنت يا مارون أحسنت، وخير الآباء أنت»“. وله قصيدة عصماء في النبي محمد ﷺ ذكر فيها أحداث كثيرة من السيرة النبوية، وقد بلغ عدد أبياتها ١٠٩، نشرتها الصحف وتناقلتها المجلات في وقتها ١٩٣٤م.

مذهب شيخ النقّاد كان العمل الدائم، وعدم التراخي والرِّضا بالقليل، قال مرة موضِّحاً شعاره في حياته ومذهبه: ”مذهب غيري القناعة غِنى، أما أنا فشعاري الطمع في هذه الحياة، وأرى القناعة من طباع البهائم. مذهبي في هذه الحياة أن أعمل دائمًا، وهمّتي أن أسبق من قبلي، وأن أعجز من بعدي“.

ومن أقواله في آخر حياته: ”إن كان لابد من عمرٍ طويل؛ فأرضى أن أعيش ما ظللت قادرا على العمل، فالعمر الذي لا يملأه العمل هو عمر أجوف كالقصبة. ولا أشغل نفسي بإصلاح ما بعد عني إلا بعد أن أصلح ما قرُب مني، وأبدأ بنفسي..“.

أتحفَ المكتبة العربية باثنين وخمسين مؤلفًا، منها في النقدِ: على المحك، مجددون ومجترّون، جدد وقدماء. ومنها دراسات أدبية: الرؤوس، زوبعة الدهور، صقر لبنان، أمين الريحاني. ومنها في القصة: فارس آغا، العجول المسمنة، وجوه وحكايات. ومنها في النقد السياسي: كتاب الشعب، سبل ومناهج، حبر على ورق. ومنها في الشعر: زوابع.

اختصرَ مارون عبود منهجه النقدي واتجاهه الأدبي في قوله الآتي: ”إني أفرح كثيراً بما أقرأ من محاولات شبابنا في التجديد، وسأجعل همي الإخلاص لهم وللفن، فأعرض عليهم ما أفهم وأدرك، ولا غرض لي إلا تحسين نسل الأدب، وأسعد أيامي يومٌ أزيل فيه من أدمغتهم عقيدة الأسلوب والقالب لينظروا إلى التعبير ككائن حي ينفخ فيه الأديب الفنان من روحه، ففي قوالب العرب ما بطل، وفيها الصالح لهذا الزمان، فلنميز بين الاثنين، أي لا أحترم ولا أقدّس إلا الأدب الصحيح، وسيان عندي قديمه وجديده، وسواء أجاء من غلامٍ مغرور، أم صدر عن شيخٍ وقور“. هذه ملامح مسيرته ومنهجه.

في أول حياته حاول تقليد غيره فلم يُفلح مع بذله الجُهد، وقد حدَّث عن تجربتهِ هذه لينصح الناشئة بأن يكتشفوا أنفسهم وخطّهم الأدبي، ولا يُهدروا طاقتهم ويُهلكوا أنفسهم في سبيلِ تقليدِ غيرهم من الأدباء. يقول: ”حاولت أن أقلِّد أديب إسحاق ونجيب حداد، ثم جبران، فما وُفِّقت أبدا. ولا يعني هذا أني استوليت على الأمر اليوم، ولكني أعني أني وجدتُ نفسي، فإن كانت بشعة فهي لي وحدي، وإن كانت جميلة فالجمال مشاع. أنت ناشئ فاقرأ كل الكُتَّاب والشعراء، ثم انطلق على سجيتك، فإن كان لك شخصية تظهر لك، أما إذا ظللت تحاول أن تكون مثل فلان الذي قلت أنه يعجبك، فأنت لا تنجح في حياتك“.

ولم يبخل يومًا بإسداء النُّصح للمتأدِّب الناشئ، وكان يوصي دائمًا بكثرة الاطِّلاع فإنه المعين لطالبِ الأدب. لذلك لما سأله قدري قلعجي عام ١٩٥٩م عن النصيحةِ التي يقدّمها إلى أديبٍ ناشئ، قال: ”هي أن ينشأ أولاً، ويقرأ كثيراً. إن المضحك المبكي اليوم هو أنه لا يشب طالب عن الطوق، أي أن يحمل شهادة عالية -دكتوراه في الآداب مثلاً!- حتى يتطاول إلى نقدِ المتنبي والجاحظ، فيخربش ما استطاع. إنه في حاجة إلى الإنشاء الرفيع أولاً، ثم فليتوجه، بالسلامة، إلى أي إقليم شاء من أقاليم الأدب، كالقصة وغيرها. أما رأس المال ففي المطالعة“. فاحذر يا طالب الأدب من الخربشة التي لن تنفعك بل ستضر بها نفسك ومسيرتك الأدبية، وإنك نادم لا محالة في قابل أيامك على خربشةٍ كتبتها في مقتبل عمرك الأدبي.

بعد هذه الإلماعات اليسيرة عن حياة شيخ النُّقاد وفكره وشخصيته؛ أود أن آخذك معي أيها القارئ الكريم في جولةٍ سريعة -أرجو أن تكون ماتعة- في بعض كتبه لنقف فيها على بعض المُلَح والطرائف في نقدهِ لبعض أعلام عصره، وقد سوّدتُ في هذا الباب صفحات وصفحات، وسآتي لك ببعضها خشية الإملال ورغبة في دفعكِ وتشجيعك إلى جردِ مؤلفاته -وهي تستحق- للوقوفِ على أضعاف أضعافها.

وحبذا البدء بسطورٍ كتبها في مقدمةِ كتابه «على المحك» -وهي بليغة-، يقول: ”الويل للناقدِ في أمّةٍ لم يألف أدباؤها إلا قرابين المدح ونذور الثناء، يطرحها المؤمنون على أقدامِ الآلهة ثم حَسبهم الرِّضا والشفاعة!“.

وفي ذاتِ الكتاب: ”الأدب لا يصلح إلا بنقدٍ لا هوادة فيه، فعلى المريض أن يقبل العلاج المُرّ، وأن يصبر على مبضعٍ يشرط جلده ليستأصل الدملة قبل أن تستشري، وتمسي آكلة تسرح وترعى“.

وفي «الرؤوس» قال ناقدًا طه حسين بعد شرحه لبيتٍ للمتنبي (وتأمل هذه الكلمات اليسيرة الساخرة ذات الدلالة العميقة): ”يبادرنا بشرحٍ لا يغذّي ولكنه يملأ الكرش!“.

وقال زبدة رأيهِ في كتاب «مع المتنبي» لطه حسين بعد نقدٍ دقيقٍ لاذع: ”وأحق تقريظٍ لكتاب (مع المتنبي) هو ما قاله الدكتور فيه عن شعرِ المتنبي: كلام كثير لا يخلو من روعة وقوة وجمال ولكنه كلام لا أكثر ولا أقل“.

ولما سمع مرة بيت حليم دمّوس (شاعر لبناني توفي ١٩٥٧م) :

فتاةٌ على جمرِ الغضا تتقلّبُ

أليسَ لها يا قومُ أمٌّ ولا أبُ!

قال: ”أعوذ بالله من شرِّ شيطانك يا حليم، إن فتاتك هذه مثل سفّود النابغة الذي نسوه عند الشواء، قد صارت هذه الفتاة شاورمة!“.

وعن العقاد -وما أشد وأمرّ نقده للعقاد- يقول: ”حقًّا إن الشُّعراء في كل وادٍ يهيمون، ولكن العقاد يهيم وهو غير شاعر!“.

وبعد سطور قليلة: ”إنني لأرحم العقاد رحمتي لقبيحةٍ تحشر نفسها بين الحِسان وهي مؤمنة بجمالها! فما أكثر المغرورين في الدنيا، وأولهم العقاد الشاعر الذي يردد بينه وبين نفسه ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾!“.

وأمعن بصيرتك بقوله ”العقاد الشاعر“، فهو لا يسقط قدر العقاد الأديب أو المفكِّر، وإنما يؤكد -وذلك في غير موضع من كتبه- أن نقده كلّه للعقاد الشاعر، لذلك تجده يكتب منصفاً العقاد في كتابه «في المختبر»: ”وإذا كان في مِصر من هو ذو أسلوب عربي خاص بصاحبه فذاك هو العقاد في نثرهِ -دع شعره البارد- فهو عربيّ التفكير والتعبير بضد طه حسين الذي لا يستطيع التعمّق وهو معذور. تقرأ مقالاً للعقاد فتعلم أنك أمام رجل مفكِّر، وتقرأ مقالاً لطه فتعلَم أنك أمام رجل يحب الحكي“.

وفي «نقدات عابر» قال بعدما أسمعه نور الدِّين بيهم أبياتاً من نظمهِ: ”هذا ليس بشعر، هذا شوربا بشعيرية“.

ومن طريفِ ما تقرأ، جوابه على أديبٍ (في كتابه «جدد وقدماء») أرسل له كتاب يقول فيه: لماذا لا تكتب عن أديب إسحاق، عن نجيب الحداد، عن ناصيف اليازجي وابنه إبراهيم، عن بطرس البستاني وابنه سليم، عن الأحدب والأسير، عن البارودي وشوقي وصبري وحافظ وولي الدين يكن..إلخ؟

كان ردّه: ”الجواب يا سيدي: هذا لا يعنيك! وكتابك يذكرني بلوائح المطاعم، فإذا كنتَ جائعاً حتى ترى الحجارة خبزًا كما سيحدث يوم يجيء المسيح الدجال.. أتستطيع أن تزور جميع القدور المذكورة في اللائحة، أم تختار ما تشتهي نفسك أكثر، وتؤجِّل ما تُحب إلى علفة ثانية؟ فبحياتك تدعني ومعلفي، أنا أُحب الهريسة فلا تُكرهني على الملوخية. الأدب كالطعام يا سيدي، فكُل أنتَ ما تشتهي، ودعني وشأني. أما لك معدة وأضراس مثلي؟!“.

وقال في إنصافِ طه حسين ونقده «في المختبر» : ”إن لطه حسين يداً في هذا التطور الأدبي، وإن اقتبس كثيراً واحتذى أكثر، فلا ضير عليه ما دام قد أبدع شيئا مذكورا. لا يضرّه شيئا مشيه على ضوء «تين» ولا يشينه تعكّزه على «سانت بيف» ففي كل آداب الشعوب عناصر شتى تفاعلت فكوّنتها. لقد وجّه طه طريق الأدب العربي الحديث، وعلّم من لم يعلموا أدب الغرب كيف يفكرون. إلا أنَّ طه وإخوانه من أدباء الساعة في مصر أصبحوا كالدجاجة العجوز تبيض قليلاً، وتقوق كثيراً، فتشين عطاءها بالمَنِّ والسأم.. ويبرم الناس وقوقها“.

وفي كتابه «مُجدِّدون ومجترّون» رأي قاسٍ -وصائب لمن تأمل- في الكتب التي يقتبس منها الناشئة الألفاظ والتراكيب أمثال «الألفاظ الكتابية» للهمداني، و«صبح الأعشى» للقلقشندي، و«نجعة الرائد» لليازجي، و«نجدة اليراع» للشرتوني، ويرى أنها ”مراعٍ لسوائم التقليد، وزرائب لشويهات النقل، ومستودعات لغاديات اللغة، لا مثل لها إلا تلك المخازن التي تكترى منها الثياب للسهرات والطقوس المحدد لها طراز خاص من أزياءٍ تواضع عليها الناس. فما قتل أدبنا وأفقده الحس والشعور غير هذه الرواسم (الكليشيهات) التي نجترّها ونحشرها بين كلماتٍ مرصوفةٍ ونشكّها شك الخرز في فساطين النوريات، ثم نتباهى بها كالقرعاء“.

ولمّا رأى أن كثيراً من الأدباء والنُّقاد قد ضاقوا به ذرعاً، ويقولون عنه أنه لا يُعجبه شيء، ومهما قرأ من إبداعٍ لن يملأ عينه ويرضي ذائقته، قال يرد على هذه الدعوى: ”يقولون لا يعجبه العجب. يا ويلي! كيف لا يعجبني شيء وأنا أطير به فرحاً وأصفق له فرحاً متى وجدته؟! أمَّا أن أكذب على نفسي وعلى الناس، أمَّا أن أقول للخَصي ما أفحلك! وللقزمِ ما أطولك! وللمكرفح: يا غصن البان يا عمري! فلساني لا يُطاوعني، وضحى لِمّتي يضيء لي سبيل الإخلاص للذرية. أظنني في غِنى عن يمين الإخلاص، ولكني أحلفها لقليلي الإيمان: أنا مارون عبود أقسمتُ وأقسم بحياة مارون عبود أعز الناس عندي ألا أكتب في بابِ النقد إلا ما أعتقده حقّاً، وإن أخطأت فأنا غير مسؤول“.

هنا سأقف! وأرجو أن تكون هذه المادة عن هذا العَلَم الكبير؛ خير معرِّفٍ به وبشخصيته وبأسلوبه ومكانته في أدبنا العربي. بقي أن أقول ثلاثة أمور: أولها: سأموت وفي نفسي شيء مِن تفضيل وتقديم النقّادة العنيف الأخطل على جريرٍ والفرزدق! وثانيها: أوصي بقراءة مقالة طويلة جداً بقلمِ أحمد عزيز عن منهج مارون عبود النقدي، وهي منشورة في مجلة الثقافة لمدحت عكاش/ العدد ٢ / فبراير ١٩٨٢م. ومقالة أخرى طويلة أيضاً عن الثورية ومصادرها عند مارون عبود لعلي سعد، منشورة في مجلةِ الآداب / العدد ٧ / يوليو ١٩٦٢م. وثالث أمرٍ سأختم به هي كتب للمهتم: ١. الفكاهة والسخرية في أدبِ مارون عبود لسيمون بطيش، ٢. مارون عبود بأقلامِ عارفيه لناديا دياب، ٣. وجوه في أدب مارون عبود ليوسف فرج عاد، ٤. روائع مارون عبود: أقوال- أشعار- قصص- مقالات لفادي وديع عبود.

والسلام.