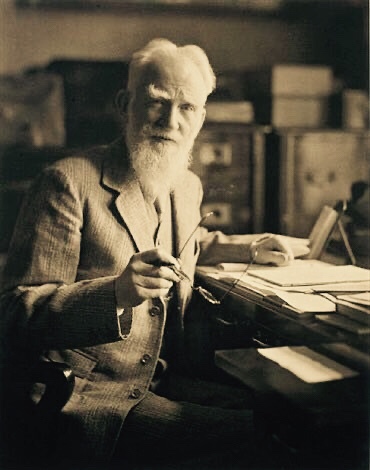

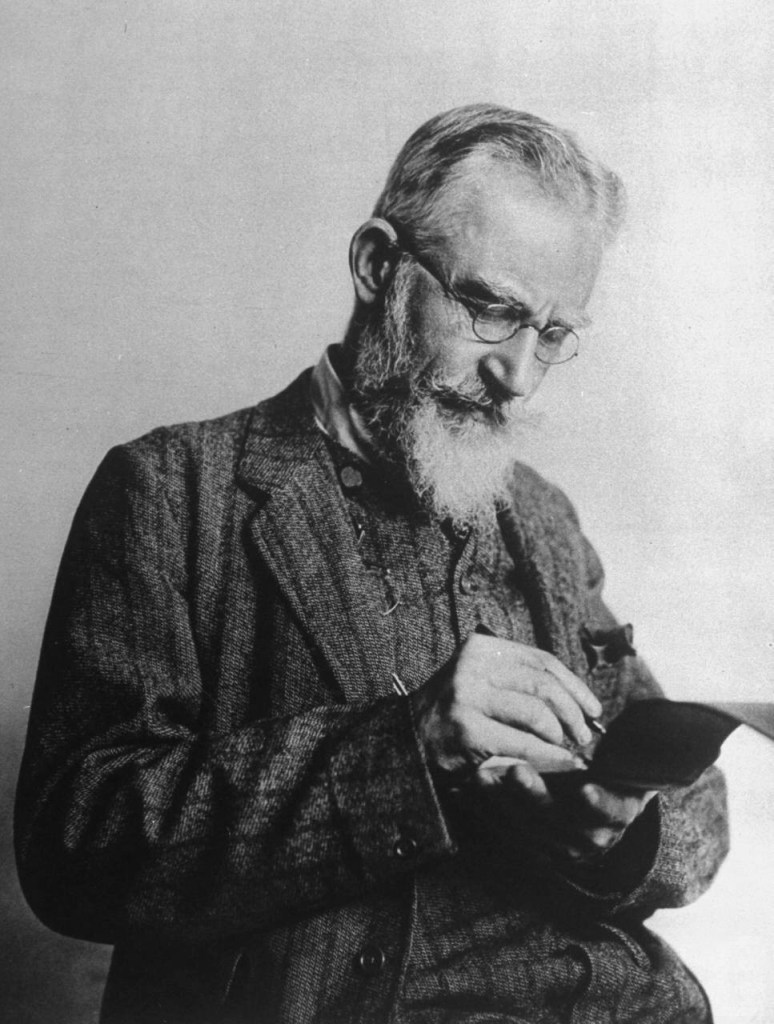

حديثنا اليوم -في هذه المقالة الطويلة- سيكون بإذن الله عن رجلٍ طبعت مؤلفاته عام ١٩٣١م في ستة وثلاثين مجلدًا ضخما، وتُرجم أدبه إلى كل لغةٍ حيّة. عاشَ قرنًا من الزمانِ إلا قليلا. هو أشهر كاتِب في القرن العشرين بلا منازع؛ إنه الإيرلندي الساخر جورج برنارد شو George Bernard Shaw تـ١٩٥٠م.

«المولد والنشأة»

وُلِد جورج برنارد شو في دبلن ٢٦ يوليو ١٨٥٦م لعائلةٍ فقيرة، وهو الطفل الثالث لتاجر قمح بالجملة يدعى: جورج كار شو، كان سكيرًا يحب الخمر، وكانت زوجته إلزابيث معتدلة تحب الموسيقى. عندما أُرسل شو إلى مدرسةِ ويسلن أبدى كرها شديدًا للرياضيات واللاتينية. لم يظهر أي نبوغ ولا تفوق، بل كان -كما قال أرشيبلد هندرسون- مصدرًا للقلق والمتاعب عند المدرسين وشغلاً لزملائه عن الدرس، إذ كانوا يفضِّلون الاستماع إلى ما يرويه لهم من القصص.

عاشَ شو متأثرًا بأمه كثيرًا، فهي التي اهتمّت به -كعادة كُل أم عظيمة- وكانت تعوله وتنفق عليه حتى وهو في سِن كبيرة. في السادسة عشرة من عمره عمل في مكتبِ وكيل للعقارات براتب ثمانية عشر شلناً في الشهر، ثم لحق بأمه إلى لندن عام ١٨٧٦م وهو في العشرين. قضى السنوات التسع الأولى في لندن يكتب مقالات في الصحف لكن دون أن يُكتب له النجاح أو المال، لم يكسب من كل ما كتبه سوى ستة جنيهات! كان يعتمد في معيشته كل هذه المدة على جنيه واحد يتلقاه من والده كل أسبوع، وعلى ما تكسبه أمه التي كانت تُعطـي دروساً في الموسيقى.

في هذه السنوات التسع كتب خمس روايات منها: (مهنة كاشل بايرون Cashel Byron’s Profession ) و (اشتراكي شرود An Unsocial Socialist). عرض رواياته على كثير من دور النشر فلم يقبل أحد منهم، حتى أنه عرض أول كتاب له على ستين ناشرًا فرفضوه جميعًا ! ثم تهافتوا بعد ذلك على النشرِ له، فتأمل!

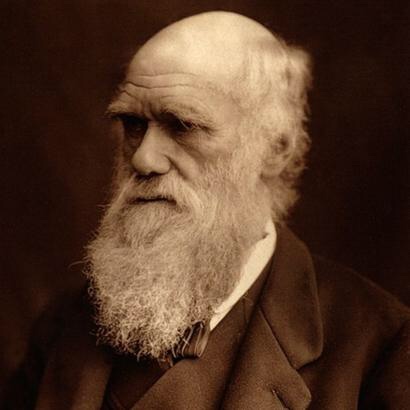

في عام ١٨٨١م أُصيب بالجدري وتشوهت ملامح وجهه نتيجة لتلك الإصابة، فأطلق لحيته منذ ذلك الوقت، وصارت -أي اللحية- جزءاً لا يتجزأ من معالم حياته ومصدرًا غزيرًا للتعليقات اللاذعة منه ومن معاصريه. ثم أصيب بالصلع، وقد سألته يومًا صحافية حسناء: كيف ترى العالم يا مستر شو؟ فأجاب وهو يشير إلى رأسه ولحيته: ”العالم بين رأسي ولحيتي، غزارة في الإنتاج وحماقة في التوزيع!“.

وفي عام ١٨٨٤ انضم إلى جمعية الفابيين، التي كانت غايتها تقريب معنى الاشتراكية للجمهور، فأضحى أبرز أعلامها، وانغمس في المشاكل السياسية والاجتماعية منذ ذلك الوقت. وبسبب انضمامه إلى هذه الجمعية أصبح خطيباً مفوّها لا يعرف التردد أو الارتباك. في هذه المدة صار نباتياً لا يأكل اللحوم، وقد قال على طريقته الساخرة يومًا ما: ”إن امتناعي عن أكل اللحوم يجعلني أتوقع أن يمشي في جنازتي قطعان من الثيران والخراف والخنازير، وأسراب من الطيور الداجنة والسمك وغيرها“.

وفي عام ١٨٨٥م اشتغلَ في إحدى صحف لندن ناقدًا للكتب الجديدة، وفي العام التالي اشتغل ناقدًا فنياً في صحيفة أخرى، وعمل بعد ذلك ناقدًا موسيقياً في صحيفة ثالثة.. وفي تلك الفترة اطّلع على مؤلفات الكاتب المسرحي هنريك إبسن، وأعجب به أيما إعجاب، حتى أنه ألّف عنه عام ١٨٩١م كتاباً بعنوان «روح الإبسينية».

عام ١٨٨٥م حاول أن يكتب مسرحية، وفعلاً كتب الفصل الأول منها وعرضه على صديقه وليم آرثر الذي أخبره بأنه لا يصلح أن يكون مؤلفاً مسرحياً، فأخذ الفصل وعرضه أيضًا على المؤلف هنري جونز الذي أخبره أنه لا يصلح لهذا الفن، فرمى بالمسودة. ولكنه لم ييأس فعادَ إليها عام ١٨٩٢م. مُثّلت مسرحيته ولم تلق نجاحا كبيرًا، وفي العام التالي ١٨٩٣م ألّف مسرحيته الثانية «المغازل The Philanderer» التي وصفها الناقد آرثر بأنها ”إهانة للفن والأخلاق!“. ثم ألّف «مهنة السيّدة وارن» وفيها ما فيها مما دعا بعضهم لوصفه بأنه ”مؤلف لا يتورع عن إتيان المثالب“. لم يتوقف شو عن شغفهِ في التأليفِ المسرحي مع ما واجهه من صعوبات وحِدة في النقد، فألّف «السلاح والإنسان»، و«كانديدا»، و«رجل الأقدار»، و«لن تعرف أبدًا»، و«تابع الشيطان» التي لاقت نجاحا كبيرًا في نيويورك عام ١٨٩٧م، وحقق من ورائها أموالاً طائلة. وبعد كل هذا وفي عام ١٨٩٩م ألّف مسرحيته الخالدة «قيصر وكليوباترا»، وقد ظهرت أولاً على المسارح الأمريكية في شيكاغو عام ١٩٠٢م ثم في عام ١٩٠٧ بلندن. وهذه المسرحية تُعد أعظم أو من أعظمِ ما كتب.

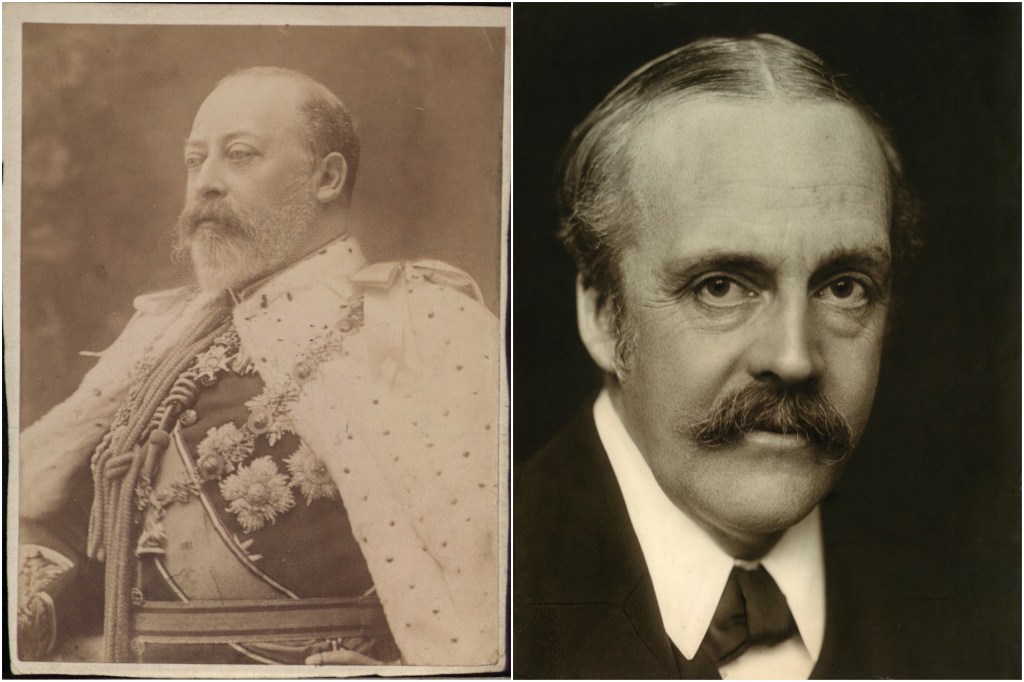

بعد ذلك وفي عام ١٩٠٤م كتبَ «جزيرة جون بول الأخرى»، وقد ذهب رئيس الوزراء (الخبيث) آرثر بلفور أربع مرات لمشاهدتها. ومُثّلت هذه المسرحية خصّيصًا أمام الملك إدوارد السابع، وقيل أن الملك ضحك أثناء مشاهدتها حتى تحطّم الكرسي الذي كان يجلس عليه! (وأنا لا أدري، هل تحطّم الكرسي بسببِ فرط الضحك أم فرط السمنة). المهم، في عام ١٩١٤م كتبَ «البيت الكسير القلب» وهي مسرحية فريدة، وكان شو يعتز بها جدًا. وعام ١٩٢٣م كتب رائعته التي حققت أعظم نجاح له وهي «چان دارك».

وبعدَ هذه المسيرة منح جائزة نوبل وكان ذلك عام ١٩٢٥م، ولكنه رفض الجائزة المالية، وكتبَ لأمين سر المؤسسة في السويد يقول: ”إن منحي قيمة الجائزة المالية يعني بالنسبة لي ما يعنيه إعطاء طوق نجاة من الغرق لرجل بلغ الشاطئ في أمان!“. وهو يريد أنه في غِنًى عن المال بعد كل هذه الأرباح التي حققها. وقد تبرع بالجائزة لفقراء روسيا.

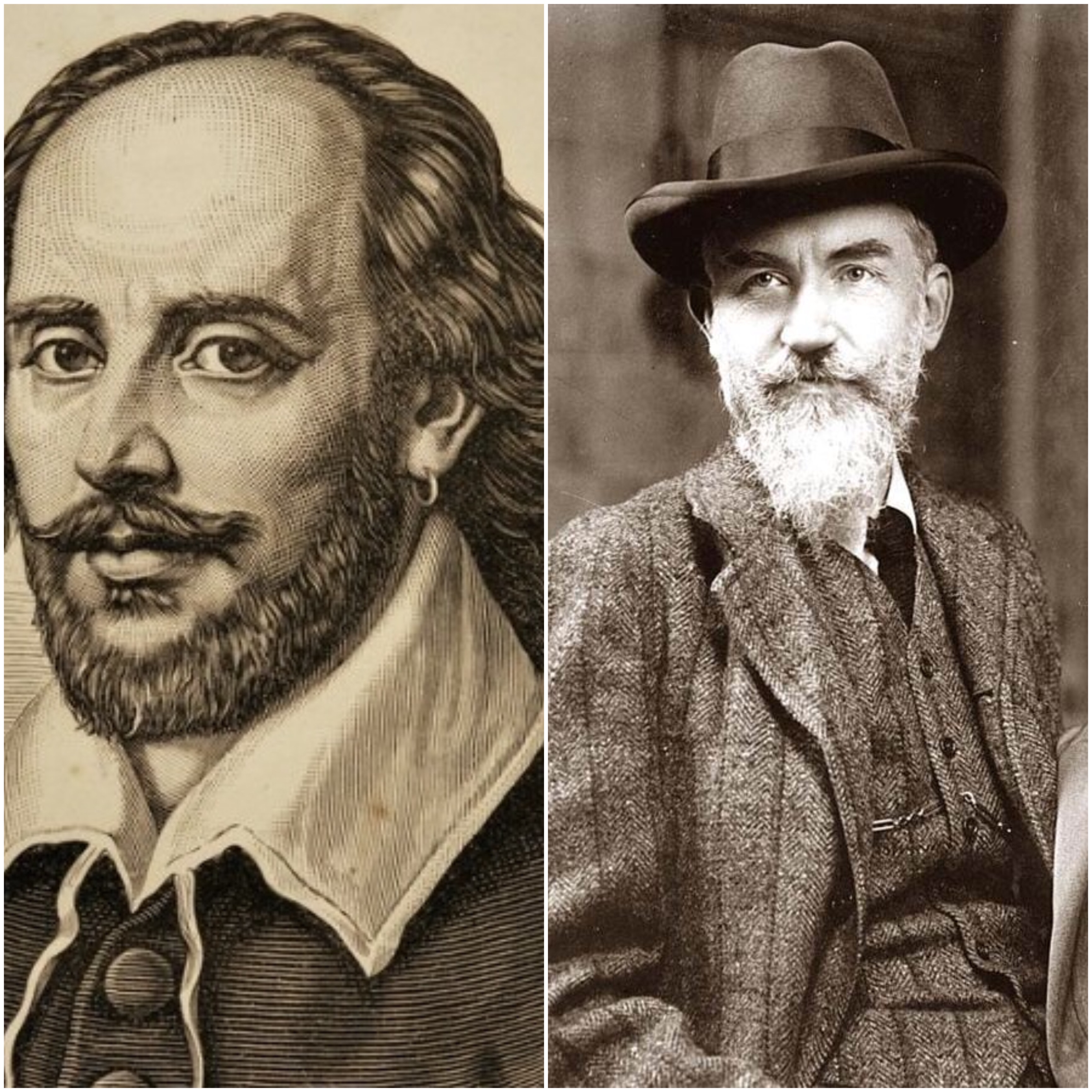

«برناردشو وشكسبير»

كان شو -كما هو معلوم عند الجميع تقريباً- يبغض شكسبير بغضاً كبيرًا -لعلّ مصدره الحسد-، حتى أنه كتبَ في إحدى المناسبات: ”ليسَ بين الكتاب البارزين مَن أحتقره الاحتقار الذي أكنّه لشكسبير حين أقيس عقلي بعقله، ولو قيّض لي أن أستخرجه من قبره لرجمته بالحجارة!“.

لم يكن شو يرى في شكسبير إلا ”التشاؤم الداعر، والشهوة العارمة“. واستمرّ في مهاجمته في كل مناسبة، لأنه يرى أنه صنم يجب تحطيمه، ويقول بأن ”أدبه سوداوي متشائم، يرى الحياة باطلاً من الأباطيل“. ويقول أيضًا إن ”مسرحياته كانت مكروهة وقاتلة ومشوهة، حتى بعث فيها هارلي جرانفيل باركر الحياة وأخرجها إلى الدنيا على المسرح“. ويمضي في هجومه قائلاً: ”شكسبير هو المسؤول الوحيد عن انهيار الدراما ثلاثمائة سنة بعد موته حتى جاء وقتي!“. ثم بعد نقدهِ اللاذع يقول: ”إن يكن شكسبير أطول مني، فإني أقف على كتفه!“.

وعندما سألته إحدى المدارس ذات مرة أن يأذن لها في اختيار بعض مناظر من مسرحيته «چان دارك» لإدماجها في كتابٍ مدرسي، رد بغضب شديد قائلاً: ”كلا، لن أقبل، وأنا أصب لعنتي الأبدية على كل من يجعل من أعمالي كتباً مدرسية سواء في الحاضر أو في المستقبل، فيجعل التلاميذ يكرهونني كما يكرهون شكسبير. إن مسرحياتي لم يقصد بها أن تكون أدوات للتعذيب، وكل مدرسة تسعى في طلبها ستظفر بهذا الجواب، ولن تظفر بغيره من برناردشو“.

«ونستون تشرشل وبرناردشو»

قرأتُ في مجلةِ الهلال مقالة قديمة مترجمة بقلمِ ونستون تشرشل، وهي مأخوذة من كتاب تشرشل المشهور «العظماء المعاصرون»؛ وجدت فيها ما يستحق العرَض هنا، وهأنذا مطلعك على بعضِ أخبارها.

من الواضح أن تشرشل يحمل كرها شديدًا لشو، فهو يفتتح المقالة بقولة: ”كان برناردشو موضع كراهيتي في شبابي“ ولكنك ما إن تستمر في قراءة المقال حتى تقول لو حذفَ تشرشل لفظة ”كان“ وزاد ”في شبابي ومشيبي“ لكان أليق!

كان أول لقاء بينهما عام ١٩٠٢م تقريبًا عندما هيأت والدة تشرشل له اللقاء بشو، يقول: ”وعرفت برنارد شو بعد ذلك بأربعةِ أعوام أو خمسة. فإن والدتي التي كانت تميل للأوساط الأدبية، هيأت لي الفرصة لتناول الغداء معه. وحقّاً إنه سحرني في الحال بحديثه المرح البراق. وكان مما أثر في نفسي أنه لا يأكل غير الخضار والفاكهة، ولا يشرب غير الماء، ولما سألته مازحاً: ولماذا لا تشرب الخمر؟ أجابني قائلاً: يكفي ما أُلاقيه من عناءٍ للسيطرة على نفسي!“.

يرى تشرشل أن همّ شو الوحيد هو أن يلفت الأنظار إليه ولو عن طريقِ إثارة الفضائح! ثم يقول عنه: ”قليلون هم الذين يطبقون المبادئ التي ينادون بها في حياتهم الخاصة، وبرناردشو أقل من غيره تطبيقاً لمبادئه!“.

ويسمّيه تشرشل في مقالهِ بـ”المهرج“ و ”البهلوان“ و”ذي الوجهين“ المتقلب كالحرباء. فيقول: ”وهو يشبه أولئك المهرجين الذي كان يُضحكون الملوك في القرون الوسطى، فلا ينقذون أنفسهم من نقمةِ الأشراف في القصر، إلا لأنهم يسخرون من الجميع في آنٍ واحد. فبرناردشو كالبقرة التي تدرّ كمية كبيرة من اللبن، ثم تضرب بقوائمها الوعاء الذي درّت اللبن فيه، فتقذفه في وجه صاحبها، فتجعل من غبطته أسًى وأسفا“.

ويختم مقاله بقوله: ”وإذا كان لا يستحق الاحترام، فإنه على كل حال قد استحقَّ الإعجاب الذي لم يبخل به عليه الجيل، الذي يعده في سلسلة الشخصيات العالمية، وأكبر كاتب باللغة الإنجليزية بين أحياء العالم“.

وهذا الذي قرأته من حدةٍ ظاهرة في اللفظ، وحَنَق مهيمن على المعنى؛ سببه أن تشرشل لا يُحب أن تُنتقد الإمبراطورية ذات الأطماع الاستعمارية، وهذا الذي كان يفعله شو بين الفينةِ والأخرى، كيف لا، وهي الإمبراطورية التي نشأ وتغذّى عقله العبقري (والخبيث) في كنفِها.

«برنارد شو والإسلام»

كان شو معجباً بشخصية النبي محمد ﷺ وبتعاليمِ الإسلام، وقد قال في بعضِ كتاباته: ”أما أنا فأرى واجباً أن يُدعى محمد منقذ الإنسـانية، وأعتقد أن رجلاً مثله لو تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حلِّ مشكلاته وأحل فيه السلام والسعادة، وما أشد حاجة العالم إليهما“.

ذكر شو الرسول ﷺ في ثلاث مسرحيات له وهي: «عودة إلى متوشالح» و « چان دارك » و «الزنجية تبحث عن الله». وفي مقدمته لمسرحية «معضلة الطبيب» امتدح الإسلام في معرض حديثه عن النظافة فقال: ”ويمكن القول أن النبي محمدًا كان من سعةِ الأُفق وإشراق النظرة بحيث جعل ضرورة النظافة –الوضوء، وكان وحياً من الخالق سبحانه– ركنًا من أركان الدين الإسلامي“.

ونجده يقول في مقدمة مسرحية «أندرو كلس والأسد» : ”إن الصليبيين دُهشوا عندما وجدوا أن حضارة المسلمين أرقى من حضارة الأوربيين، عند ذاك“. وفي مسرحيته «الاستعداد للزواج» نقرأ الفقرة التالية: ” هوتشكس (مخاطبًا الراهب سومس) : أنا لا أومن إلا بإرادتي وكبريائي وشرفي. إن تعاليمك الدينية توافقك كل الموافقة ولكنها لا تلائمني. أنا كنابليون أُفضِّل الإسلام، وأعتقد أن الإمبراطورية البريطانية كلها ستعتنق الإسلام قبل نهاية القرن. أنا مُعجب بمحمد [ﷺ]، وأوافق على آرائه في الحياة إلى حدٍّ بعيد“.

وفي «الزنجية تبحث عن الله» انتقد شو ما أُدخل في بعض الديانات من تقاليدِ وأوهام لا علاقة لها بالدِّين وتناقض ما جاء به الرُّسل، ثم قال: “إن النبي محمدًا [ﷺ] خطا خطوة كبيرة إلى الأمام عندما أحل ديانة التوحيد محل عبادة الأصنام، ودعا إلى إعادةِ النظر فيما أحاط بتعاليم الأديان السابقة من شوائب وإلى التعرف على الجوهر الحقيقي لكل منها“.

«عن الاستعمار»

في عام ١٩٤٨م كتب شو مجموعة من الفصولِ الحوارية أسماها «تلفيقات من بعيد»، وتعرض في الفصل الأول لقضية فلسطين، موضحًا بعبارةٍ موجزة أنه كان على معرفةٍ تامة بحقيقة مأساة العرب، كتب: الفتاة: ”سترى أن الحكومات تدفع الملايين ثمناً لأية أداة جديدة من أدواتِ الشر والتدمير، ولا تدفع بنسين اثنين لآلة غسيل! وعندما توصل الكيميائي اليهودي حاييم وايزمن لمعرفة طريقة رخيصة التكاليف لصنع المتفجرات، قدمنا له فلسطين هدية منا بالرغم من أننا لم نكن أصحابها!“.

ومن أمثلةِ دفاع شو عن الشعوبِ المغلوبة، ما جاء في مسرحية «الإنسان والسوبرمان»، وإليك ما كتبه: ”ها هي الأُمم التي تدّعي زورًا أنها تدين بالمسيحية، أتراها آمنت يومًا بتعاليم المسيح الداعية إلى نبذ العقاب وعدم الأخذ بالثأر؟ وها هي حوادث الغزو الأبيض لأفريقيا تبرهن بجلاء أن الأوروبي المعاصر ما يزال ذلك الحيوان المفترس، الذي زحف في القرون السالفة تحت قيادة الإسكندر وبيزارو. أما فظائع الأمريكي الديمقراطي في الفلبين، فليست إلا صورة طبق الأصل لفظائع الإنجليزي الأرستقراطي في جنوبِ أفريقيا“.

ومن المواقف التي لن ينساها له الشرق، موقفه من حادثة «دنشواي» الشهيرة التي نصب فيها الإنجليز المشانق وقتلوا الأبرياء. ندّد شو بحادثة دنشواي وبأسلوبه التهكمي المعروف في مسرحية «جزيرة چون بول»، جاء فيها: ”لو حدث ما فعله الإنجليز بدنشواي في قرية إنجليزية على أيدي رجال آخرين، لفعل الفلاحون الإنجليز تمامًا كما فعل المصريون، إن لم يكن أكثر. مع مراعاة البرودة التي يتصف بها الإنجليز“. وكان لدفاعه هذا صدًى كبير، فقد أيقظ ونبّه الرأي العام الإنجليزي إلى مساوئ الاستعمار البريطاني.

كان برنارد شو حاضر البديهة، لاذعًا في نقده، وله طرائف عديدة نورد هنا بعضها. من أشهرها أن تشرشل (وكان بدينًا كما هو معلوم) الوزير المشهور قال له يومًا (وكان شو نحيلاً) : من يراك يا شو يظن بأن بلادنا تعاني من أزمةٍ اقتصادية، فرد على الفور: ”ومن يراك أنت يا صاحبي يعرف سبب الأزمة!“.

«طرائفه ونوادره»

قدّمته سيّدة قبل محاضرته في تشرين الثاني عام ١٩٢٨م وبالغت في مدحهِ، فقام على الأثر وقال: ”شكرًا للسيدة الفاضلة التي لم تكن مخطئة في إشادتها بفضائلي“.. وأخذ يثني على نفسه ورواياته، فهتف له الناس طويلاً، فقال: ”إن من يهتف لنفسه غني عمن يهتف له، أنا لا أعرف التواضع!“.

زار في أحد الأيام مقبرة من المقابر فوجدَ على أحد الأضرحة هذه العبارة: ”هنا يرقد السياسي الشريف فلان“ فقال: ”هل توجد أزمة قبور حتى يدفنوا السياسي والشريف في قبرٍ واحد؟!“. وهذه نادِرة لها أبعادها : )

ومرة كان يُقلّب بعض المجلدات في مكتبة عامة، فعثر على كتاب من تأليفه، فلما فتحه قرأ الإهداء بخط يده لصديق له، فعرف أن صديقه باع الكتاب، فما كان منه إلا أن اشترى الكتاب ثم أرسله مرة أخرى إلى صديقه، بعد أن كتب عليه إهداءً جديدًا قال فيه: ”مع تحيات مجددة من «جورج برنارد شو!»“.

قابلته يومًا ما سيدة جميلة فاقترحت عليه أن يتزوجها، لعلّهما أن ينجبا طفلاً يرِثُ جمالها وعقل شو، فقال لها: ”وماذا نصنع إذا ورث جمالي ورجاحة عقلك؟! هنا تكون المصيبة الكبرى“.

وعندما كتبَ يجاهر بسخطهِ على الإنجليز، سأله صديق له أمريكي: لماذا تقيم في إنجلترا وأنت تكره الإنجليز؟ فأجاب: ”لأتسلّى بصفعهم في عقر دارهم“.

عندما أرادوا تكريمه بأن يُنعموا عليه بلقب «سير»، رفض رفضًا قاطعًا، واعتذر عن قبول وسام الاستحقاق، وهو أرفع وسام بريطاني، وقال معلِّقًا على ذلك: ”إنني أعتقد أن اسم برنارد شو ليس في حاجةٍ إلى لقب أو وسام“.

كانَ سعيدًا بأنه لم يتعلم في المدرسة، ومما قاله في ذلك: ”إنني لم أتعلم شيئاً في المدرسة! وبذلك استطعت الاحتفاظ بدماغي، فلم يؤثر على مخي درس ولا حفظ. ولولا ذلك لأصبحتُ أبله كالناس المتعلمين!“.

وفي «ميراث الصمت والملكوت» للهدلق ص١٧٩: قالَ برناردشو في خاتمةِ كتابه دليل المرأة الذكية عن الاقتصادـي اليهودي ريكاردو: ”كان يتميّز بسمةٍ عجيبة: أن يقول عكس ما يقصده، في الوقتِ الذي يحاول فيه على نحوٍ ما؛ أن يَجعل قصده واضحًا“.

«الختام»

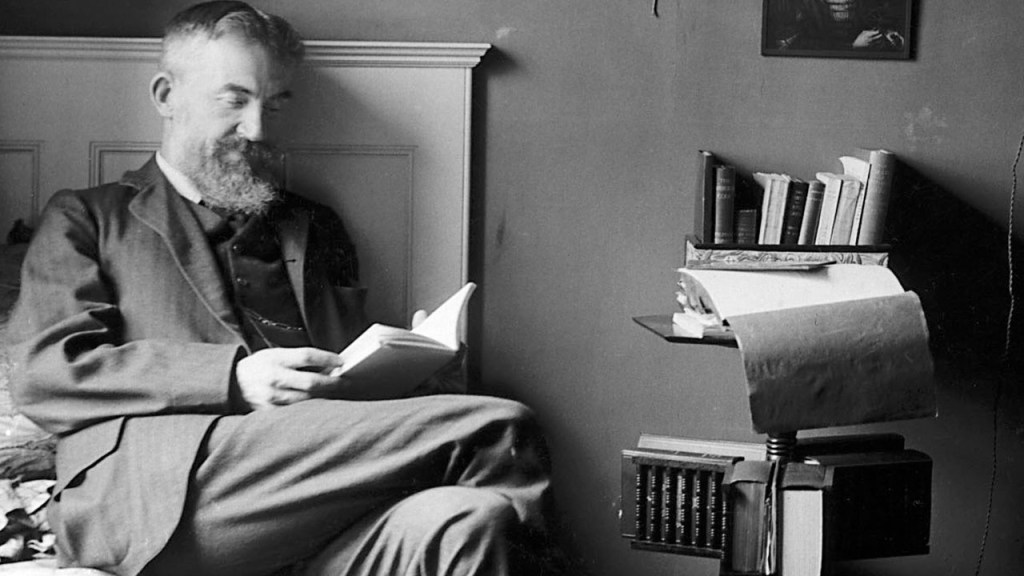

عندما زلّت به قدمه في آخر حياته وكُسرت ساقه، نُقل إلى المستشفى، فكان أول شيء يطلبه بعد أن أفاق من إغمائه: ”أريد كتبي ومكتبتي“. وفعلاً كان له ما أراد، فقد نُقلت كتبه إلى المستشفى ليواصل القراءة والكتابة وهو تحت العلاج.

كانَ برنارد شو يقول قبل وفاته: ”لا أريد أن أموت إلا إذا استنفذتُ قوتي جميعا. فبقدر ما أبذل من جهد بقدر ما أنال من حياة“.

سبقته زوجته شارلوت فتوفيت عام ١٩٤٤م، وكانت خير معين له في حياته، وخاصة في هذه السن المتأخرة، ويقول الذين زاروه في آخر أيامه أنه كان يهذي باسمها، وقبل موته قال لصديقته « الكونتس آستور»: ”أريد أن تعملي لي مراسيم الجنازة كما عملتِ لزوجتي تماما، أريد أن يمزج رمادي برماد جثتها، أما بعد ذلك فافعلي ما تشائين..“.

وبعد أن عاش ٩٤ سنة من عمره، حانت اللحظة الأخيرة، وتوفي في الثاني من نوفمبر عام ١٩٥٠م.

نختم الحديث عنه بإحدى مقولاته الشهيرة: ”المجرمون لا يموتون بيد القانون، إنهم يموتون بأيدي أُناس آخرين“.

وفي النهاية أرجو أن تليق هذه المادة بكم، وأن تكون ساهَمَتْ ولو بشيءٍ يسير في زيادة معرفتكم عن هذه الشخصية. جمعتُ هذه الترجمة من مقالاتٍ متفرقة قرأتها في مجلات قديمة، جمعتُ متفرِّقها، وضبطت ما اختلّ منها، ويشهد الله بأنني اجتهدتُ أن أجعلها مرتبة تُقرأ بتسلسلٍ واضح، فأرجو أن أكون قد وُفقت لهذا. أعتذر على الإطالة، والسلام.

«مصادر الترجمة»

لم أستطع بكل تأكيد التطرق لكل جوانب حياة برنارد شو وأفكاره، لأنَّ المقام مقام إلماع لا إلمام تام، ومن أرادَ الاستزادة فليرجع للمصادر التي سأذكرها، فإن فيها الكفاية بإذن الله، والمادة التي قرأتَها مأخوذة منها، ولكن بتصرّف كامل.

• كتاب: برناردشو لعباس العقاد

• كتاب: برناردشو لسلامة موسى

[مجلة الآداب / العدد ٢ / فبراير ١٩٥٥م]

[مجلة البعثة / العدد ٩_١٠ / نوفمبر ١٩٥٠م]

[الهلال/ العدد٢/ فبراير ١٩٤٩].

[مجلة الرِّسالة/ العدد ٥٢٦/ أغسطس ١٩٤٣م].

[مجلة الكاتب المصري، العدد ٨، مايو ١٩٤٦م]

[مجلة العربي / العدد ٢٧ / فبراير ١٩٦١م]

[مجلة الهلال / العدد ٩ / سبتمبر ١٩٤٧]

[مجلة الرِّسالة الجديدة/ العدد ٨ / ديسمبر ١٩٥٤م].