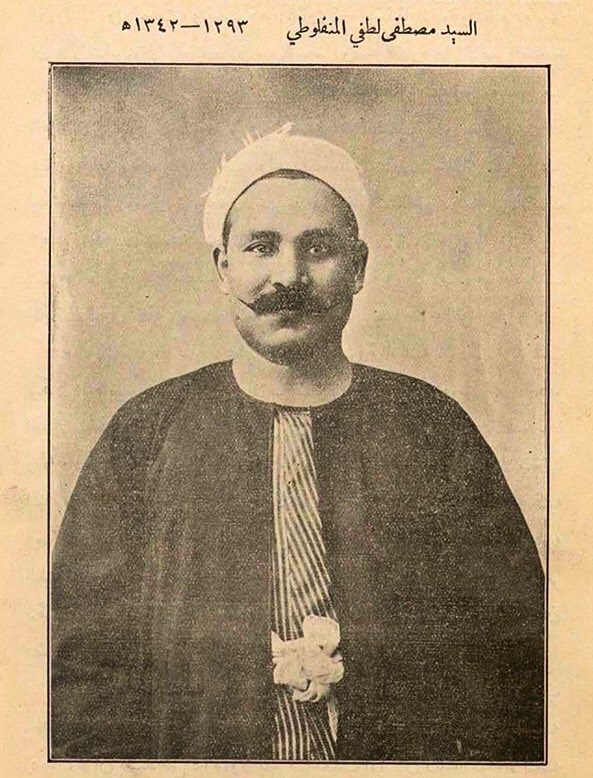

من المقالاتِ التي لا أمل تَكرارها وأطرب لها؛ مقال لنابغة الإنشاء المنفلوطي تـ١٩٢٤م، كتبه بعد بلوغه الأربعين. ولا أظن المنفلوطي رحمه الله يحتاج إلى تعريفٍ وتقديم، فهو من قال فيه العقاد: ”لا يُعرف له نظير بين أعلامِ الأدباء الناثرين من مطلعِ النهضةِ الكتابية قبل مولده إلى ما بعد وفاته، فليسَ بين أدبائنا الناثرين من استطاعَ أن يقرِّب بين أسلوبِ الإنشاء وأسلوب الكتابة كما استطاع صاحب «النظرات» و «العبرات»..“(١)

لذلك لا نعجب عندما نقرأ في ذكرياتِ الطنطاوي: ”وما أحدٌ ممّن كان من لِداتنا ومن أبناء عصرنا إلاّ تأثّر يوماً بالمنفلوطي و «نظراته»..“(٢)

كان ذا قلم رشيق وأسلوب متفرِّد فذ، ومن أراد التعرّف على بلاغته ومواطن تفرّده عليه إدامة التأمل في «نظراته» و «عبراته» فهي خير معرِّف به ودال عليه.

المقال المُنتخب بعنوان «الأربعون»، وقد اجتهدتُ بضبطهِ، وتصرّفتُ بحذفِ بعض أسطره للتخفيف على القارئ الكريم.

يستهل المنفلوطي:

الآن وصلتُ إلى قمةِ هرم الحياة، والآن بدأتُ أنحدر في جانبه الآخر، ولا أعلم هل أستطيع أن أهبط بهدوءٍ وسكونٍ حتى أصل إلى السفحِ بسلام، أو أعثر في طريقي عثرة تهوي بي إلى المصرعِ الأخير هويّاً.

سلامٌ عليك أيها الماضي الجميل، لقد كنت ميدانًا فسيحاً للآمال والأحلام، وكُنا نطيرُ بكَ في أجوائك البديعة الطلقة غادين رائحين طيران الحمائم البيضاء في آفاقِ السماء، لا نشكو ولا نتألم، ولا نضجر ولا نسأم، بل لا نعتقد أن في العالم هموماً وآلاما.

كانَ كل شيء في نظرنا جميلاً حتى الحاجة والفاقة، واحتمال أعباء الحياة وأثقالها، وكان كل منظر من مناظرك قد لبس ثوبًا قشيبًا من نسيج الزهر الأبيض، فأصبحَ فتنة الأنظار، وشَرَك الألباب.

وكان يُخيّل إلينا أن هذا الزورق الجميل الذي ينحدر بنا في بحيرتك الصافية الرائقة سيستمر في طريقهِ مطّردًا مندفعاً لا يعترضه معترض، ولا يلوي به عن طريقه لاوٍ، إلى ما لا نهاية لاطّراده وتدفّعه.

وكان كل ما يستذرف الدمع من أعيننا هجر حبيب، أو ظلمة رقيب، أو أرق ليلة، أو ضجر ساعة، أو نظرة شزرٍ يلقيها علينا بغيض، أو نفثة شرٍّ يرمينا بها حقود، ثم لا تلبث مسرّاتنا ومباهجنا أن تطرد تلك الآلام أمامها كما يطرد الماء المتدفق الأقذار والأكدار بين يديه، وتسلم لنا الحياة سائغة هنيئة لا كدر فيها ولا تنغيص.

سلامٌ عليكَ أيها الشباب الذاهب، سلامٌ على دوحتكَ الفينانة الغناء، التي كنا نمرح في ظلالِها مرح الظباء الغفر في رملتِها الوعثاء. ننظر إلى السماء فيخيّل إلينا أنها مغدًى ومراح لنا، وإلى الآفاق البعيدة فيخيّل إلينا أنها مجرى سوابقنا ومجرّ رماحنا، فكأن العالم كله مملكتنا الواسعة العظيمة التي نسيطر عليها، ونتصرّف في أي أقطارها شئنا.

أبكيك يا عهد الشباب، لا لأنني تمتعتُ فيك براحٍ أو غزل، ولا لأني ركبتُ مطيتك إلى لهوٍ أو لعب، ولا لأني ذقتُ فيك العيش باردًا عفوًا كما يذوقه الناعمون المترفون، بل لأنكَ كنت الشباب وكفى.

أبكيك لأني كنت أرى في سمائك نجم الأمل لامعًا متلألئاً يؤنسني مَنظره ويُطربني لألاؤه، وينفذ إلى أعماقِ قلبي شعاعه المتوهج الملتهب، فلما ذهبت ذهبَ بذهابك، فأصبحَ منظر تلك السماء منظر فلاةٍ موحشةٍ مُظلمة لا يُضيئها كوكب ولا يلمع فيها شعاع.

أجل، لم أتمتع فيك بمتعةٍ من المتع، ولا بلذةٍ من الملاذ، ولا نلتُ في عهدك مأربا من مآربِ المجد أو الجاه، ولكني كنتُ أؤمل وأرجو، وبذلك الأمل كنتُ أعيش، وتحتَ ظلال ذلك الرجاء كنتُ أهنأ وأنعم.

أما اليوم -وقد بدأتُ أنحدر من قمةِ الحياة إلى جانبها الآخر- فقد احتجب عني كل شيء، ولم يبقَ بين يدي مما أفكر فيه إلا أن أعد عدتي لتلكَ الساعة الرهيبة التي أنحدر فيها إلى قبري.

مضى عهد الشباب وبدأتُ أختلف إلى الأطباء الثلاثة: طبيب العيون، وطبيب المعدة، وطبيب الأسنان، وتقاربت خطواتي فأصبحَ فرسخي ميلا، وباعي ذراعا، ونعى الناعون إلي كثيرًا من أصحابي وأترابي؛ أي إنهم نعوا إليّ نفسي، ورأيتُ أصدقائي الذينَ نشأت معهم في طريقي فأنكرتُ استحالة حالهم، واغبرار وجوههم، وتجعُّد خدودهم، وابيضاض شعورهم، فعلمتُ أنني مثلهم، وأنهم يُنكِرون مني ما أنكر منهم.

ودعا لي الداعونَ بالقوة والنشاط، وطول البقاء، وحُسن الختام؛ أي إن قوتي في هبوط، ونشاطي في اضمحلال، وسلامتي في خطر، وحياتي على وشك الانحدار إلى مغربها. ومررتُ بمجامع الشبان الحافلة بالقوة والنشاط، والمرح والسرور، فخُيّل إلي أنني غريب عنهم لا صلة لي بهم، ولا شأن لي معهم، وأنني أعيش في عالم غير الذي يعيشون فيه.

وانتقلتُ من النظرِ في شأن نفسي وشأن مُستقبلي إلى النظرِ في شأن أولادي وشأن مستقبلهم؛ لأن مستقبلي أصبح ماضياً، وغدي أصبح أمساً لا رجعة له إلى الأبد.

وسمعتُ كلمة «الجد» يهتف بها أحفادي الصغار، فلم أنكرها ولم أبتئس كأنني معترف أنها الكلمة التي يجب أن أسمعها.

ونصحني الناصحون بالاقتصاد والتدبير إبقاء على مصلحةِ أولادي الفقراء، كأنهم يقولون لي: إنكَ موشك أن ترحل فأعدّ لمن وراءك من أهلك وبنيك ما يغنيهم عنك يوم يفقدون وجهك!

وهدأت نفسي بعد ثورتها وجماحها، فأصبحت سمحًا كريمًا عفوّاً غفورًا، لا أبغض أحدا، ولا أحقد على أحد، ولا أقابل ذنباً بعقوبة، ولا إساءة بمثلها. كأنني أقول في نفسي: ما لي وللعالم ولِما يحويه من خير وشر وأنا مفارقه وشيكا، إن لم يكن اليوم فغدًا.

وأخذتُ أتحدث عن الماضي أكثر مما أتحدث عن الحاضر، لا لأن الأول أجمل من الثاني؛ بل لأن الشبيبة أجمل من الشيخوخة.

وذكرتُ الجلسة البسيطة التي كنتُ أجلسها أيام الطلب في غرفتي العارية الصغيرة بين زملائي الفقراء البسطاء، فبكيتها ورثيتها ولم تُنسني إياها جلستي اليوم في منزلي الأنيق الجميل بين خير الناس أدبا وفضلا، ومجدًا وشرفا؛ لأن الأولى كانت في سماء الأحلام الحلوة اللذيذة، أما الثانية ففي أرض الحقيقة المرة المؤلمة.

كانَ كل ما أفكر فيه أن أشيد لي بيتاً جميلاً أعيش فيه عيش السعداء الآمنين في مدينةِ الأحياء، فأصبحتُ وكل ما أفكر فيه الآن أن أبني لي قبرًا بسيطاً يضم رفاتي في مدينةِ الأموات!

وكنت أدهش لبلاغة البليغ، وذلاقة الخطيب، وبراعة الشاعر، وقدرة الكاتب، ونبوغ المبتكر، وأطرب لكل عظيم وجليل مما أرى وأسمع. فأصبحتُ لا أدهش لشيء ولا أعجب من شيء؛ لأن مرآة نفسي قد صدئت فلا ينطبع فيها غير الكوكب الفخم العظيم، وأين ذلك الكوكب فيما يقع عليه نظري من كواكب السماء ونجومها؟

ويختم رحمه الله:

ما أنا آسف على الموت يوم يأتيني، فالموت غاية كل حيٍّ، ولكنني أرى أمامي عالماً مجهولاً لا أعلم ما يكون حظي منه، وأترك ورائي أطفالاً صغارًا لا أعلم كيفَ يعيشون من بعدي، ولولا ما أمامي ومَن ورائي ما باليت أسقطت على الموت أم سقط الموت علي؟!

ليكُن ما أراده الله. أما ما أمامي فالله يعلم أني ما ألممتُ في حياتي بمعصيةٍ إلا وترددتُ فيها قبل الإلمام بها، ثم ندمت عليها بعد وقوعها، ولا شككتُ يومًا من الأيام في آيات الله وكتبه، ولا في ملائكته ورسله، ولا في قضائه وقدره، ولا أذعنت لسلطان غير سلطانه، ولا لعظمةٍ غير عظمته، وما أحسبُ أنه يحاسبني حسابًا عسيراً على ما فرطت في جنبه بعد ذلك.

وأما ما ورائي فالله الذي يتولى السائمة في مرتعها، والقطاة في أفحوصها، والعصفور في عشه، والفرخ في وكره، سيتولى هؤلاء الأطفال المساكين وسيبسط عليهم ظِل رحمته وإحسانه.

وداعًا يا عهد الشباب، فقد ودعت بوداعك الحياة، وما الحياة إلا تلكَ الخفقات التي يخفقها القلب في مطلع العمر، فإذا هدأت فقد هدأ كل شيء وانقضى كل شيء.

أيا عهدَ الشباب وكنت تَنْدَى

على أَفْيَاءِ سَرْحَتِكَ السلامُ!(٣)

انتهى.

وأذكِّر هنا بوصفِ الزيات العجيب للأديب البليغ المنفلوطي رحمهما الله في آخر مقالةٍ كتبها عنه في الرِّسالة، يقول:

”كان المنفلوطي قطعة موسيقية في ظاهره وباطنه؛ فهو مؤتلف الخلق، متلائم الذوق، متناسق الفِكر، متسق الأسلوب، منسجم الزِي، لا تلمح في قوله ولا في فعلهِ شذوذ العبقرية ولا نشوز الفدامة. كان صحيح الفهم في بطء، سليم الفكر في جهد، دقيق الحِس في سكون، هيوب اللسان في تحفّظ. وهذه الخلال تُظهر صاحبها للناس في مظهرِ العيي الجاهل، فهو لذلك كان يتقي المجالس ويتجنب الجدل ويكره الخطابة؛ ومرجع ذلك فيه إلى احتشامِ التربية التقليدية في الأسرة، ونظام التعليم الصامت في الأزهر، وفرط الشعور المرهف بكرامةِ النفس. ولكنك إذا جلستَ إليه رأساً إلى رأس، تسرَّح في كلامه، وتبارى لسانه وخاطره في النقدِ الصريح والرأي الناضج والحكم الموفَّق والتهكم البارع، فلا تشك في أن هذا الذي تحدثه هو المنفلوطي الذي تقرأه. ثم هو إلى ذلك رقيق القلب، عف الضمير، سليم الصدر، صحيح العقيدة، نفاح اليد، موزع العقل والفضل والهوى بين أسرته ووطنيته وإنسانيته“.(٤)

(١) مجلة المجلّة العدد ٧٠ / نوفمبر ١٩٦٢م.

(٢) الذكريات جـ٣ صـ٢٨٥

(٣) النظرات، دار الجيل، صـ٧١٥-٧٢٠ ، والمقال في مجلة الهلال العدد ٦ / مارس ١٩٢٤م.

(٤) الرِّسالة العدد ٢١٠ / يوليو ١٩٣٧م.

قام بإعادة تدوين هذه على عنوان الموقع.

إعجابإعجاب