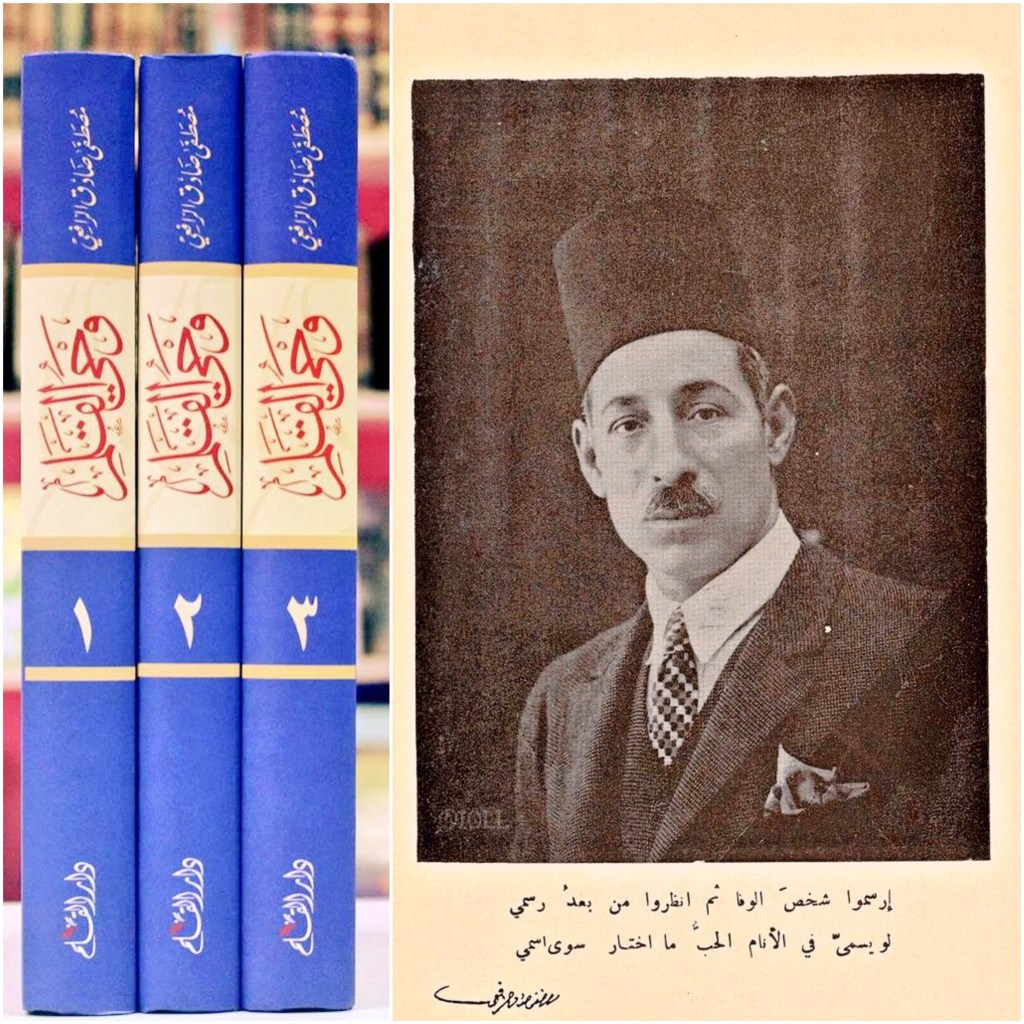

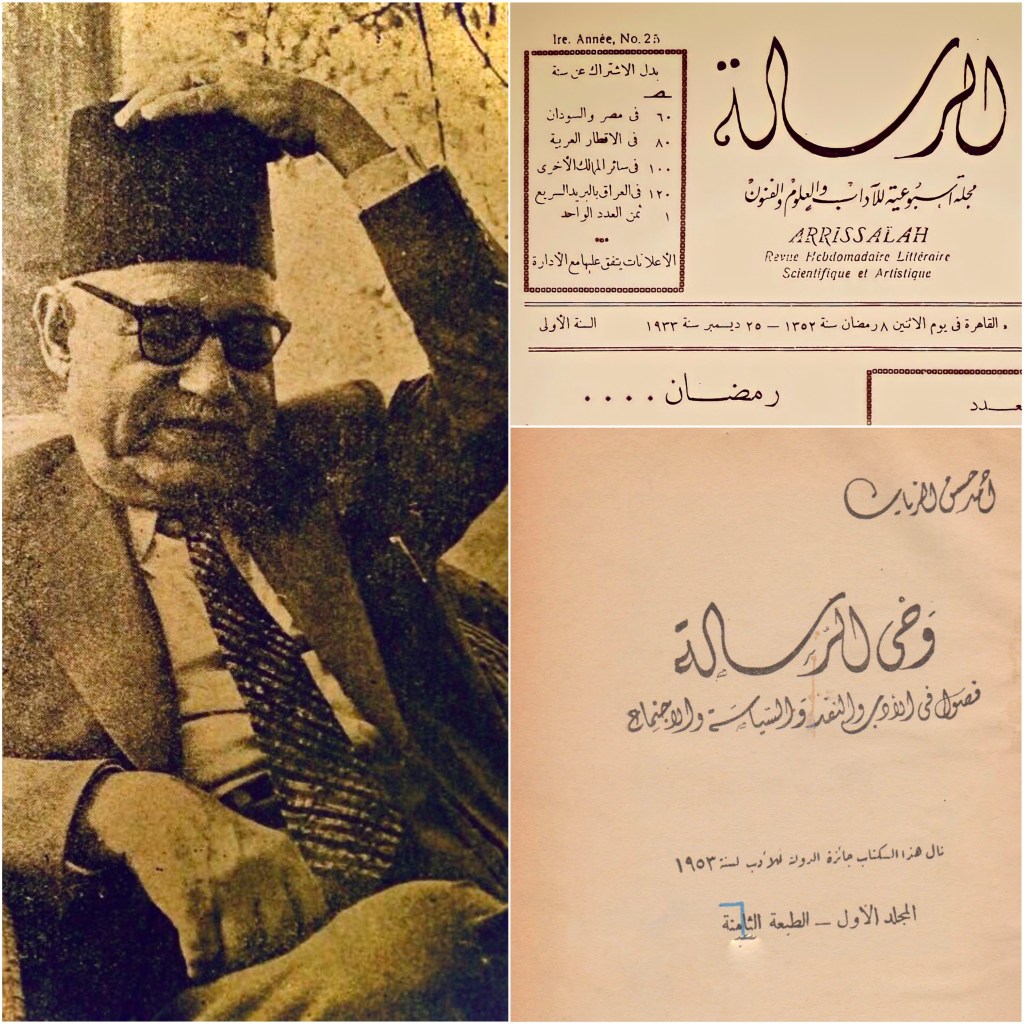

من المقالاتِ المفضِّلة لدي، والتي أحببتُ الكاتب لأجلها؛ مقال كَتبه الأديب الكبير أحمد حسن الزيات تـ١٩٦٨م رحمه الله عن شهرِ رمضان، كتبه في عامِ الرِّسالة الأول ١٩٣٣م. تحدث فيه عن خصائصِ هذا الشهر المبارك وما يفعله في النُّفوس، وكيفَ يكون حال الرِّجال والنِّساء والأطفال في أيامهِ ولياليه، وتأكيده لأسباب المودة بين أفراد الأسرة والمجتمع، وما هي صورته في القرية! سأنقل المقال لكم -بعد ضبطهِ والتصرُّف اليسير به- لعلَّه يلامس مكامن الشعور الرُّوحاني في دواخلكم. قبل قراءة المقال أُحب أن أذكِّر بقولٍ للدكتورة الشاعرة عاتكة الخزرجي تـ١٩٩٧م أستاذة الأدب في جامعة بغداد، والتي كتبت مقالة بديعة رائعة عن أسلوب الزيات في مجلةِ الرِّسالة عام ١٩٦٤م، قالت في مطلعها: ”الأستاذ أحمد حسن الزيات أديب كبير من أُدباءِ العربِ المعاصرين، وإمام ثبت ثقة من أئمةِ البيان في لغةِ القرآن، وإنَّ الفِكر ليحار، وإن اللِّسان ليعجز إن أراد أن يُحصي بعض ما للرجل من أيادٍ غرٍّ على العربية وأهلها في ميادين الأدب والعِلم والسياسة، ومآثره في هذه الميادين جميعاً كُثر ليس إلى حصرها من سبيل.

فالرجُل في الأدبِ إمام من أئمة النثر الفني وهو ذو مذهب أيسر ما يوصف به أنه السهل الممتنع، والقريب المُحال، والمطمع المعجز، وناهيك بأسلوبٍ هذه سماته وتلك مميزاته.

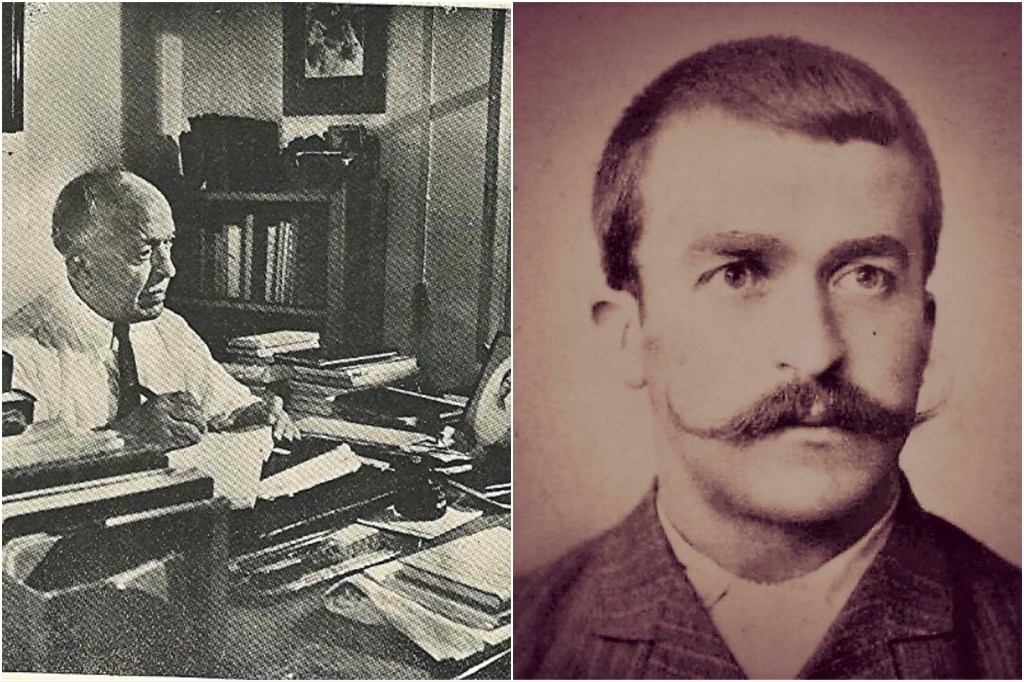

وإني لأرجو ألا أكون مجانبة للحقِّ لو قلتُ لك إن الزيات أوضح من الرافعي، وأسمح من العقاد، وأوجز من طه حسين. على أنَّ أسلوب الرجل يضم محاسن هؤلاء الثلاثة جميعاً؛ أعني متانة الرافعي، وعُمق العقاد، ودماثة طه حسين، مضافاً إليها سمته هو، وسمتُ الزيات في أسلوبهِ شيء فوق الإحاطة لأنه فوق الوصف وفوق البيان!“.(١)

والآن لنسبح معاً في بحرِ بيان الزيات المُحبَّب إلى النفس.

نعم رمضان! ولابد من رمضان بعد أحد عشر شهرًا قضاها المرء في جهادِ العيش، مستكلِب النفس، مستأسِد الهوى، متنمِّر الشهوة، ليوقظ رواقد الخير في قلبه، ويرهف أحاسيس البِّر في شعوره، ويُرجِع روحه إلى منبعِها الأزلي الأقدس فتبرأ من أوزار الحياة، وتطهر من أوضارِ المادة، وتتزوَّد من قوى الجمال والحق ما يُمسكها العامَ كُله على فتنتة الدنيا ومحنة الناس.

فرمضان رياضة للنفسِ بالتجرُّد، وثقافة للروحِ بالتأمُّل، وتوثيق لما وهَى بين القلبِ والدِّين، وتقريب لما بعد بين الرأفةِ والمسكين، وتأليف لما نفرَ من الشمل الجميع، وتنديةٌ لما يبس من الرحمِ القريبة، ونفحة من نفحاتِ السماء تُفعِم دنيا المسلمين بعبير الخُلد وأنفاس الملائكة!

ورمضان ثلاثون عيدًا من أعياد القلبِ والروح، تفيض بالسرورِ أنهاره، وتغرق في النورِ لياليه، وتفتَرُّ بالأُنس مجالسه. ففي المُدن يغمر الصائمين فيض من الشعورِ الديني اللطيف، يجعلهم بين صحوةِ القلب ونشوة الجسد في حالِ استغراقٍ في الله. يتأملون أكثر مما يعملون، ويستمعون أكثر مما يتكلمون، فإذا أمسى المساء وفرغوا من الطعامِ والصلاة انتشروا في المدينة بالبهجةِ والزِّينة؛ فالرِّجال يحضرون محافل القرآن في البيوت، والنِّساء يوزعن الوداد على منازل القريبات والصديقات، والأطفال يفرحون بأناشيدهم ومصابيحهم الميادين والطُّرقات، والدور الباقية على العهدِ تتقرَّب إلى الله بالذِّكر والصدقات، والمساجِد المقفرة طول العام تعجُّ بالوعظِ والصلوات، والمآذن الحالية بالمصابيح، الشادية بالتسابيح، تُرسِل في أعماقِ الأبدِ نور الله وكلمته!

ورمضان بعد ذلك كُله رباط اجتماعي وثيق، يؤكِّد أسباب المودة بين أعضاء الأسرة بالتواصل والتعاطف، وبين أفراد الأمة بالتزاور والتآلف، وبين أهل الملة بذلك الشعور السامي الذي يغمرهم في جميعِ بقاع الأرض بأنهم يسيرون إلى غاية الوجود قافلة واحدة، ممتزجة الرُّوح، متحدة العقيدة، مُتفقة الفِكرة، متشابهة النظام، متماثلة المعيشة.

أما إذا كان في دنيا الإسلام من يستقبل رمضان بالوجهِ الكالح، والصدر الضيق، واللسان الطويل، والغيظ الحانق فهم ثلاثة: الخمّار الرومي، والشيطان الغوي، والمُسلِم المزيّف.

«فالرُّومي» صاحب القهوة أو الحان يستقبل في رمضان الكساد المُحزن، لأن القهوة في النهار يكثر فيها الجلوس ويقل الطلب، والحان في الليل تهجره الكؤوس ويُفارقه الطرب، ورمضان هو المسؤول، لأن السكير في رمضان لا يشرب، والمُقامِر في رمضان لا يلعب، وصاحب القهوة مضطر بحكم الصَّنعة أن يُقدِّم إلى الصائمين أدوات التسلية بالمجان حتى المغرب، وأن يُقدِّم إلى المفطرين أكواب الماء المثلوج طول السهرة حتى السحر.

«والشيطان» يستقبل في رمضان حصناً من الخير لا يدخله الشر ولا تفتحه الرذيلة. فإذا حاول إبليس أن يدنو منه ردّه الذِّكر بالنهار، وصدّه القرآن بالليل، فيظل كما يعتقد القرويين مصفداً بالأغلال مقيدًا بالسلاسل حتى ينطلق من إساره في آخر يوم من أيامِ رمضان.

«والمُسلِم المزيّف» يجد في رمضان فطاماً لشهواته، ولجاماً لغرائزه، وقيدًا لحريّته؛ فهو يرميه بما يرميه به الأوربيون من قلةِ الإنتاج، وكثرة الإهلاك، وشل الحركة، وقتل الصحة، فيشيح بوجهه عنه، ويتّخذ لنفسهِ رمضان آخر رقيق الدِّين، خفيف الظل، باريسي الشمائل، يبيح النظرة الآثمة، والكلمة العارية، والأكلة الدسمة، والكأس الدهاق، والسيجار الغليظ. ولا يُكلفه إلا أن يجعل عشاءهُ من بابِ المجاملة عند الغروب وبعد طلقة المدفع! وإذا كان في بيوتِ المحافظين قارئ يقرأ القرآن، وذاكرٌ يذكر الله، وساق يقدِّم المرطبات، فليكن في بيوتِ هذا الصنف من المسلمين مذياع يرجع أصوات الغناء، وحاكٍ يردد أهازيج الرقص!

وهكذا تُجِدُّ الليالي ونحن نلعب! كأنما كُتِب علينا أن نأخذ الحياة من جانبها الفضولي العابث فنتأثر بها ولا نؤثِّر فيها، وكأنما همّنا أن نعيش صعاليك على تقاليد الأمم دون أن تميِّزنا خصيصة من قومية، ولا شعيرة من عقيدة!

أما رمضان القرية فلا يزال يحل من أهلِها محل النور من العين والبهجة من القلب. تجسَّمت في خواطرهم صورته حتى جعلوه رجلاً له حياته وعمره وأجله. يذكرونه على شهرينِ من مقدمه، فيحسبون حسابه. ويهيئون أسبابه. حتى إذا دبَّ إليهم من غيوب الآباد دبيب الهرم سُلسِلت الشياطين، وأُرسِلت الأملاك، وهبطت الأرواح، ودرَّت أخلاف الخير، واغدودقت أصول النِّعَم. هنالك يملك القرية شعور تقي هادئ خاشع، فلا تعود تسمع لغواً في حديث، ولا عُنفاً في جدل، ولا بغياً في خصومه؛ فإذا أذهل أحدهم الغضب فرفع صوته ندم عجلان واستغفر ثم قال: اللهم إني صائم! ذلك لأن رمضان يُرجِع الفلّاح نقياً كقطرةِ المُزن، طاهرًا كفطرة الوليد، فلا يقتل ولا يسرق ولا يشهد الزور ولا يقول الهُجْر ولا يأتي النُّكر. وما أجمل أن ترى فاتِك الأمس ناسِك اليوم! يمشي من البيتِ إلى المسجدِ في ثوبهِ النظيف وئيد الخطر، غضيض الطرف، لا تترك السبحة يده، ولا يفتر عن التَّسبيح لسانه، فإذا قابل القروية الجميلة وعلى رأسها الجرَّة، اتّحدَ جمالها في نظره بجمال الخير في نفسِه، فأمعنَ في التسبيح واستغرق في الله؛ لأنَّ إبليس في رمضان سجين، وباب الغواية مُغلَق!

يقضون صدر النَّهار في تصريفِ أمور العيش، ثم يجلسون على المصاطب في أشعةِ الأصيل الفاترة يستمعون القَصص أو الوعظ. حتى إذا تضيَّفت الشمس (حالت للمغيب) جلسوا في الطريقِ أمام بيوتهم، فمدُّوا الموائد على الأرضِ ودعوا إليها عابري السبيل وطالبي الصَّدقة، ثم لا يلبث الإخاء المحض أن يجعل الموائد المتعددة مائدةً واحدة، يُصيب منها من يشاء ما يشاء.

أما ليلهم فاستماع للقرآن، واستقبال للإخوان، ومسامرة مشتركة ساذجة تجمع أفناناً شتَّى من شهى الحديث. وكلما انقضى نهار من رمضان تَغَضَّن سرار من وجوه القوم، حتى إذا لم يبقَ إلا رُبعه الأخير، تمثّلوه محتضراً يكابد غصص الموت فندبوه في البيوتِ والمساجد، ورثوه على السُّطوح والمآذن، وبكوه يوم «الجمعة اليتيمة» أحرَّ بُكاء.

فإذا كان المغرب الأخير ولم يبقَ من رمضان إلا بقية روح، خامرهم الخوف من انطلاق الشياطين السجينة. فيجلس الصبيان على أبواب الغُرَف يُكرِّرون البسملة ويضربون حديدًا بحديد، ليحفظوا البيت من دخول شيطانٍ مريد!

ذلك رمضان كما تُدرِكه الفِطر السليمة والقلوب المؤمنة.(٢)

(١) مجلة الرِّسالة/ العدد ١٠٥٨/ ٢٣ أبريل ١٩٦٤م.

(٢) وحي الرِّسالة (فصول في الأدب والنقد والسياسة والاجتماع) ج١ ص٧٢-٧٦ ط نهضة مصر. مجلة الرِّسالة/ العدد٢٥/ ٢٥ ديسمبر ١٩٣٣م.

• تنبيه: أجرى الزيات بعض التعديلات وأضاف بعض الزيادات على مقال «رمضان» الذي نشره عام ١٩٣٣م، والشكل الأخير للمقال موجود في «وحي الرِّسالة»، وهو ما أثبتُّهُ بعد التصرُّف اليسير.